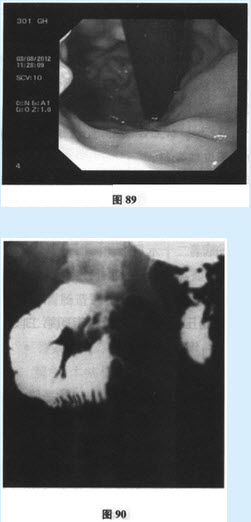

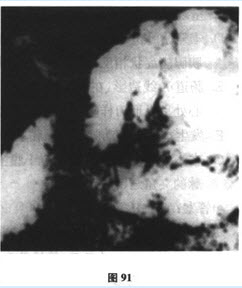

患者,女,34岁,间歇性进食后腹胀、恶心、呕吐2年。仰卧位时加重,俯卧位、侧卧位时减轻,体检:神志清楚,体温正常,呼吸17次/分,血压90/66mmHg,脉搏72次/分,无黄疸,无贫血。两肺无啰音,心率72次/分,律齐,无杂音。腹软,腹部无包块,腹部未见胃形,腹部无压痛、无反跳痛,Murphy征阴性,麦氏点无压痛,腹部移动性浊音阴性,肝浊音界位于第4肋间,肠鸣音2次/分。既往身体健康。腹部B超、心电图、腹部立位平片、血常规、血急诊生化、血肿瘤标志均正常。胃镜见图89,上胃肠钡餐造影见图90、图91。

关于肠系膜上动脉压迫综合征的治疗的描述下列哪些是正确的?()

A.症状轻微者应控制饮食、卧床休息

B.发病时最好采用俯卧位、侧卧位

C.恶心呕吐明显者静脉补充液体及电解质

D.症状明显时治疗上可以应用阿托品,口服或肌内注射

E.经内科治疗无效,同时合并十二指肠球部溃疡者可以进行胃次全切除、毕Ⅱ式胃空肠吻合术

F.对已形成习惯性逆蠕动者进行十二指肠血管前移术效果好

G.经内科治疗无效时可以进行十二指肠空肠侧侧吻合术,此手术方法是公认的有效术式

H.经内科治疗无效时也可以进行Treitz韧带松解术

参考答案:A, B, C, D, E, G, H

解析:

1.如以上3幅图,胃镜仅仅提示疣状胃炎,上消化道造影见肠系膜上动脉压迫综合征。

2.本病可发生于任何年龄,但以消瘦的中青年女性或长时卧床者多见。本病呈慢性间歇性发病,持续数天后可自行缓解,也偶见急性发病者。本病仰卧位时由于向后压迫症状加重,而俯卧位、膝胸位、左侧位时可使症状缓解。肠道X线造影:在缓解期多无异常发现,在发作期可见十二指肠压迫征象,于第三段的(水平端)中心处呈纵形刀样阻断或呈瀑布状下落,钡剂通过缓慢,可在十二指肠停留6小时以上,近端有肠管扩张,并与体位改变有关,20%可伴有胃扩张。在正常情况下十二指肠位于腹主动脉及其向前的分支--肠系膜上动脉的夹角之中,十二指肠的前方为斜行的肠系膜上动脉,其后为腹腔动脉和脊柱,通过血管造影正常人夹角为47°~60°,肠系膜过长或过短、内脏下垂、脊柱前倾以及肠系膜上动脉本身的变异等均可造成。肠系膜向下牵拉,使夹角变小,常<6°~25°而压迫十二指肠的水平部,形成肠管的狭窄,而出现十二指肠梗阻症状。B型超声检查:有人认为定时超声显像有较高的诊断价值,并提出了对本病的诊断标准:

①饮水后肠系膜上动脉和主动脉间夹角内,十二指肠横段肠管在蠕动时的最大宽度<10mm;

②十二指肠降段扩张,内径>30mm;

③B型超声显示“斗形”或“葫芦形”图像;

④主动脉与肠系膜上动脉夹角<13°。

肠系膜上动脉压迫综合征(superiormesentericarterycompres-sionsyndrome)又称Wilkie病。

3.本病根据消瘦的中青年女性或长时卧床者间歇性进食后腹胀、恶心、呕吐,症状与体位有关,仰卧位时加重,俯卧位、侧卧位时减轻,胃肠钡剂造影显示十二指肠水平段有压迫征象,B型超声或血管造影检查显示肠系膜上动脉与腹主动脉夹角缩小时一般可做出诊断。本病应注意与其他造成十二指肠淤滞的疾病相鉴别,如十二指肠肿瘤、结石、寄生虫以及十二指肠外的其他病变(如肿瘤、囊肿)的压迫等。

4.本病的治疗方法如下:症状轻微者应控制饮食,卧床休息,最好采用俯卧位、侧卧位。恶心、呕吐明显者静脉补充液体及电解质,症状明显时治疗上可以应用阿托品,口服或肌内注射,经对症处理多数患者可逐渐缓解症状。经内科治疗无效时可行十二指肠空肠侧侧吻合术或Treitz韧带松解术。同时有合并十二指肠球部溃疡者可以进行胃次全切除、毕Ⅱ式胃空肠吻合术。经内科治疗无效时也可以进行十二指肠血管前移术:切断Treitz韧带,游离十二指肠空肠曲及十二指肠升段、横段。切断并结扎胰十二指肠下动、静脉分支,切除有血液循环障碍的一部分十二指肠横段肠管,然后在肠系膜上动脉前行端端吻合术。此术式适用于症状较轻的患者,对已形成习惯性逆蠕动者效果不佳。