问题

选择题

2008年9月25日我国利用“神舟七号”飞船将航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏成功送入太空,9月26号北京时间4时04分,神舟七号飞船成功变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面高度为 的圆形轨道.已知飞船的质量为

的圆形轨道.已知飞船的质量为  ,地球半径为R,地面处的重力加速度为

,地球半径为R,地面处的重力加速度为  ,引力常量为G,由以上数据可推知:

,引力常量为G,由以上数据可推知:

A.飞船在上述圆轨道上运行时宇航员由于不受引力作用而处于失重状态

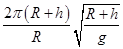

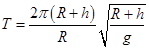

B.飞船在上述圆轨道上运行的周期等于

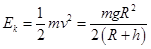

C.飞船在上述圆轨道上运行的动能等于

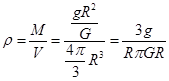

D.地球的平均密度为

答案

BCD

题目分析:在太空中,宇航员并非不受引力作用,而是受到万有引力作用,所以A错。根据万有引力提供向心力可得根据万有引力提供向心力 可知

可知 ,所以运动的动能为

,所以运动的动能为 ,C对,也可得出

,C对,也可得出 ,因此

,因此 ,B对。地球平均密度为

,B对。地球平均密度为 ,D正确。

,D正确。

点评:此类题型属于匀速圆周运动的一种特殊情况:万有引力提供向心力,需要知道万有引力公式、通过变形就能得到所需要公式。