(37分)近代以来,为了民族独立和国家富强,先进的中国人进行了艰辛探索,走上了民族复兴之路。阅读下列材料,回答问题。

材料一 民国初期,陈嘉庚说:“今日国势危如累卵,所赖以维持者,惟此方兴之教育与未死之民心耳”。黄炎培也说:“今吾中国至重要,至困难问题,厥惟生计;曰求根本上解决生计问题,厥惟教育。”

——朱英《辛亥革命与近代中国社会变迁》

材料二 从现在起,开始了由城市到乡村并由城市 领导乡村的时期。党的工作重心由乡村移到了城市。……使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

——毛 * * 在中共七届二中全会上的报告(1949年3月)

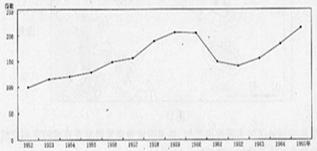

材料三 1952年一1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

材料四 邓 * * 在向外宾介绍中国改革开放的 由来时说:“我们现在的路线、方针、政策是在总结了成功时期的经验、失败时期的经验和遭受挫折时期的经验后制定的。”

——郭德宏等《中华人民共和国专题史稿》

(1)据材料一概括两人共同的救国主张。联系所学知识,指出此类主张的积极意义和无法实现的原因。(8分)

(2)指出材料二“城市到乡村”、“城市领导乡村”的时代背景和基本内涵。(8分)

(3)据材料三,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。据此说明为什么“革命以后的的路程更长,工作更伟大,更艰苦。”(15分)

(4)据材料四,分析改革开放与邓 * * 所阐述的历史经验之间的关系。(6分)

(1)主张:教育救国。意义:有利于提高国民素质,是进步的爱国的。原因:半殖民地半封建社会性质没有改变,此类救国主张无法实现。

(2)背景:三大战役胜利结束;新民主主义革命即将取得胜利。内涵:解放全中国;开展以工业化为核心的经济建设。

(3)变化:总体上是增长的。50年代持续增长;50年代末60年代初下降;60年代中期恢复。

主要原因:过渡时期总路线的指引、中共八大的正确决策、“一五”计划完成等;“大跃进”、人民公社化运动、自然灾害等;制定并贯彻“调整、巩固、充实、提高”的方针。

原因:经济基础薄弱;缺乏社会主义建设经验;社会主义建设任务的长期性、复杂性和艰巨性。

(4)关系:在总结不同历史时期各种经验的基础上,中 * * 党制定的正确的路线、方针、政策,成为改革开放取得巨大的成功的重要保障。

本题的中心是社会发展问题,涉及教育、时局、经济建设、改革开放,属于跨度大,范围广的大题,要求学生读懂材料,分析表格能力要求比较高,但总体上没有超出教材范围,是中规中矩的试题。

(1)从材料一陈嘉庚和黄炎培的话语中归纳出“教育救国”的主张,联系半殖半封建社会的时代背景,指出其积极意义和局限性(无法实现的原因)。

(2)依据解放战争即将结束的形势简述背景,从政治和经济两个角度简述“工作重心由乡村转到城市”的内涵。

(3)从材料三中的图表出发,既要点明总体趋势,也要分时段简要表述。联系20世纪五六十年代中国的主要经济政策分析有增长也有失误的原因。从中国的国情和社会主义经济建设的特点出发,简要说明“路程更长,工作更伟大、更艰苦”的原因。

(4)从借鉴过去、面向未来的角度出发,有总结、有探索、才有发展。

【考点定位】必修一·近代中国的民主革命·辛亥革命、新民主主义革命;必修一·中国社会主义建设道路的探索·社会主义建设在探索中曲折发展、伟大的历史转折。