在实验课上,小琳同学制作了“洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片”,并利用显微镜观察了洋葱鳞片叶内表皮细胞.请根据她的实验过程回答下列问题:

(1)图1显示了小琳同学制临时装片的几个步骤,请按操作的顺序排列图中各标号所示步骤:______.

(2)图1所示步骤中,哪一个步骤操作不当会出现图2中的结果?______.

(3)为了观察到清楚的细胞结构,对按图1所示步骤制好的装片还要进行______.

(4)上图3是小琳同学使用图5中的物镜②观察到的物像,若她想看到同一装片的物像如上图4所示,在不换目镜的情况下,应选择图5中的物镜______.

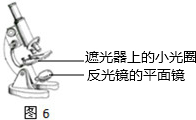

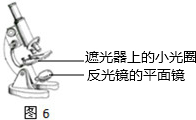

(5)切洋葱时,小琳同学感到要流眼泪,原因是洋葱中含有刺激性物质,这些物质存在于洋葱细胞的______结构中.要想用显微镜观察到该结构,显微镜的视野亮度需暗一些,怎样调节显微镜可以达到效果呢?请你帮小琳同学写出一种调节方法,并在图6中显微镜上对应标出你所要调节的结构.______.

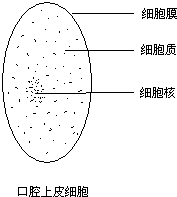

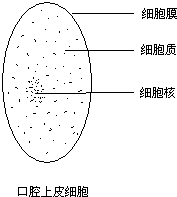

(6)假如你制作了一个自己的口腔上皮细胞临时装片,请你写出在制作步骤上与小琳同学制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片有哪些不同之处?(至少写两点).①______②______.

(7)请画出你观察到自己的一个口腔上皮细胞的结构图,并标注各结构的名称.

(1)制作洋葱表皮细胞临时装片的实验步骤简单的总结为:擦、滴、撕、展、盖、染、吸.

“擦”,用干净的纱布把载玻片和盖玻片擦拭干净;

“滴”,把载玻片放在实验台上,用滴管在载玻片的中央滴一滴清水;

“撕”,把洋葱鳞片叶向外折断,用镊子从洋葱鳞片叶的内表面撕取一块薄膜;

“展”,把撕取的薄膜放在载玻片中央的水滴中,用解剖针轻轻的把水滴中的薄膜展开;

“盖:,用镊子夹起盖玻片,使它的一端先接触载玻片上的液滴,然后缓缓放平;

“染”,在盖玻片的一侧滴加碘液.

“吸”,另一侧用吸水纸吸引,重复2~3次,使染液浸润到标本的全部.

从图中可以看出实验操作顺序是:5→4→3→1→2.

(2)在制作临时装片是盖盖玻片一步很重要,要不然容易产生气泡,气泡与细胞重叠不易观察.其正确操作是:让盖玻片的一边先接触载玻片的水滴,利用水的表面张力,缓缓的盖下时使水充满载玻片与盖玻片之间,不留气泡.从图2看出视野中出现了气泡,因此是图1所示步骤中1盖盖玻片操作不当形成的.

(3)为了在显微镜下更清晰地观察到细胞的结构,对细胞还要用碘液等试剂进行染色处理;这主要是由于细胞的不同结构经染色后色彩的深浅不同.

(4)显微镜的放大倍数越大,视野就越小,看到的细胞就越大,但数目最少;显微镜的放大倍数越小,视野就越大,看到的细胞就越小,但数目最多;从上图3到上图4看出视野中的细胞变小,表明显微镜的放大倍数变小.因此在不换目镜的情况下,应选择图5中的物镜①(物镜越长放大倍数越大,物镜越短,放大倍数越小)

.

(5)液泡内的液体叫做细胞液,细胞液中溶解着多种物质,洋葱中含有的刺激眼物质就溶解在细胞液中.遮光器上光圈有大小之分,能调节光线的强弱;反光镜的作用是反射光线,有平面镜和凹面镜两个面.当外界光线较强时用平面镜;当外界光线较弱时用凹面镜.因此要想用显微镜观察到该结构,显微镜的视野亮度需暗一些,可以将光圈调小和使用反光镜的平面镜.

(6)假如你制作了一个自己的口腔上皮细胞临时装片,请你写出在制作步骤上与小琳同学制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片有哪些不同之处?(至少写两点).①在载玻片上滴生理盐水而不是清水;②取材用牙签而不是镊子 (其它合理答案即可).

(7)画图时注意把结构名称标注在直线的右侧,在画细胞结构时,越靠近细胞核的地方,细胞质越密集,浓度越大

故答案为:

(1)5→4→3→1→2

(2)1

(3)染色

(4)①

(5)液泡;可以将光圈调小和使用反光镜的平面镜;

(图中标记必须与回答的答案对应)

(6)①在载玻片上滴生理盐水而不是清水

②取材用牙签而不是镊子 (其它合理答案即可)

(7)