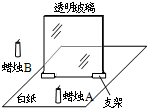

李明在做“研究平面镜成像特点”的实验时,如图所示.

(1)他还要用到的测量工具是______.

(2)为了便于观察该实验,最好在______环境中进行(选填“较明亮”或“较黑暗”).

(3)如果玻璃板没有放正,将对实验产生什么影响?______.

(4)在玻璃板的前面放一支点燃的蜡烛A,还要在玻璃板的后面放一支没有点燃的蜡烛B,对蜡烛A和B的要求是大小______,这是为了______.

(5)若移去蜡烛B,在像的位置放一个光屏,光屏上______(填“能”或“不能”)接收到蜡烛A的像,这说明平面镜成______像.

(1)实验中需要测量物体和像到平面镜的距离进行比较,所以用到的测量工具是刻度尺.

(2)在比较明亮的环境中,很多物体都在射出光线,干扰人的视线,在较黑暗的环境中,蜡烛是最亮的,蜡烛射向平面镜的光线最多,反射光线最多,进入人眼的光线最多,感觉蜡烛的像最亮.所以最比较黑暗的环境中进行实验.

(3)平面镜所成的像和物体关于平面镜对称,如果玻璃板没有放正,蜡烛的像与蜡烛不在同一水平面上,所以蜡烛成的像不与蜡烛重合,所以有可能找不到像.

(4)实验中选用两根相同的蜡烛A和B,目的是为了比较物像大小关系.

(5)将光屏放到像的位置,光屏上承接不到像,这是因为平面镜成的像是虚像,虚像不能呈现在光屏上.

故答案为:(1)刻度尺;(2)较黑暗;(3)有可能找不到像;(4)完全相同;比较物像大小关系;(5)不能;虚.