问题

计算题

(18分)如图所示,一质量为m的物块在与水平方向成θ的力F的作用下从A点由静止开始沿水平直轨道运动,到B点后撤去力F, 物体飞出后越过“壕沟”落在平台EG段.已知物块的质量m =1kg,物块与水平直轨道间的动摩擦因数为μ=0.5,AB段长L=10m,BE的高度差h =0.8m,BE的水平距离 x =1.6m.若物块可看做质点,空气阻力不计,g取10m/s2.

(1)要越过壕沟,求物块在B点最小速度v的大小;

(2)若θ=370,为使物块恰好越过“壕沟”,求拉力F的大小;

(3)若θ大小不确定,为使物块恰好越过“壕沟”,求力F的最小值(结果可保留根号).

答案

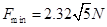

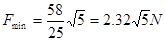

(1) ;(2)F = 5.27N;(3)

;(2)F = 5.27N;(3)

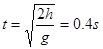

题目分析:(1)解: …………………. (2分)

…………………. (2分)

…………………. (1分)

…………………. (1分)

…………………. (2分)

…………………. (2分)

(2) …………………. (2分)

…………………. (2分)

a=0.8m/s2 …………………. (1分)

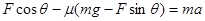

对物块受力分析,由牛顿第二定律可得:

…………………. (2分)

…………………. (2分)

代入数据可得: F = 5.27N …………………. (1分)

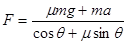

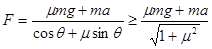

(3) 由数学知识可知: …………………. (3分)

…………………. (3分)

代入数据得:  …………………. (2分)

…………………. (2分)