问题

单项选择题 A1/A2型题

久病耳渐聋属于()

A.湿热时邪,蒙闭清窍

B.肝胆火盛,上扰清窍

C.风邪上袭,经气闭阻

D.营血不足,清气不升

E.精气虚衰,不能上充清窍

答案

参考答案:E

久病耳渐聋属于()

A.湿热时邪,蒙闭清窍

B.肝胆火盛,上扰清窍

C.风邪上袭,经气闭阻

D.营血不足,清气不升

E.精气虚衰,不能上充清窍

参考答案:E

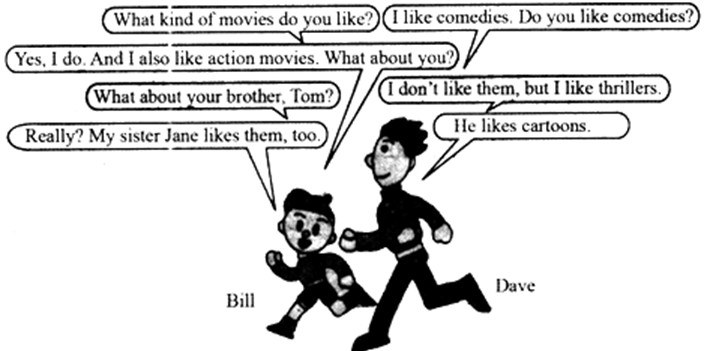

| 根据对话内容完成表格,然后回答问题。 | ||||||||||

| ||||||||||

| ||||||||||

| 5. Does Bill like action movies? _____________________________________________ 6. Does Tom like cartoons? _____________________________________________ 7. Does Dave like action movies? _____________________________________________ 8. What kind of movies does Jane like? _____________________________________________ 9. Does Jane like the same kind of movies as her brother Bill? _____________________________________________ 10. Do Tom and Jane both like cartoons? _____________________________________________ |