背景

某建筑公司于9月份新开工某大型高档商住小区项目,共计建筑面积22万m2,地上层数38层,其中地下三层到地上六层为商业建筑,其余为民用住宅。由于本工程位于中心城区,属于该市重点工程,施工单位对安全工作非常重视。施工总承包单位成立了项目部组织施工。施工过程中发生如下事件:

事件一:项目开工一个月后,施工总承包单位对项目进行安全检查。通知中明确了建筑工程施工安全检查主要查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护。

事件二:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定:建筑工程施工安全检查的主要形式为日常巡查、专项检查、定期安全检查。监理工程师认为不全。

事件三:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定:安全检查的要求有根据检查内容配备力量,抽调专业人员,确定检查负责人,明确分工;明确检查目的和检查项目、内容及检查标准、重点、关键部位;对现场管理人员和操作工人不仅要检查是否有违章指挥和违章作业行为,还应进行“应知应会”的抽查,以便了解管理人员及操作工人的安全素质。对于违章指挥、违章作业行为,检查人员可以当场指出、进行纠正。监理工程师认为不全。

事件四:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中规定:建筑工程安全检查在正确使用安全检查表的基础上,可以采用“听”“问”“看”等方法进行。

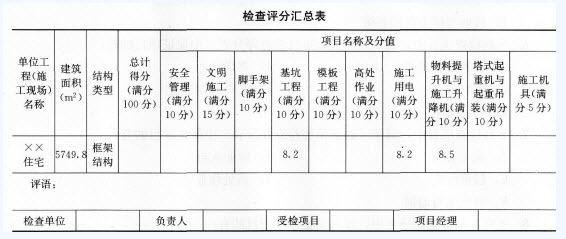

事件五:针对某单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示,表中已填有部分数据。

该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81分、86分、79分、82分、82分。

该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为82分,悬挑式脚手架实得分为80分。

“文明施工检查评分表”中“现场防火”这一保证项目缺项(该项目应得分为20分,保证项目总分为72分),其他各项检查实得分为68分。

事件三中,建筑工程施工安全检查的要求还应包括哪些?

参考答案:

建筑工程施工安全检查的要求还应包括:

1)认真、详细进行检查记录,特别是对隐患的记录必须具体,如隐患的部位、危险性程度及处理意见等。

2)检查中发现的隐患应该进行登记,并发出隐患整改通知书,引起整改单位的重视,并作为整改的备查依据。

3)尽可能系统、定量地做出检查结论,进行安全评价。

4)检查后应对隐患整改情况进行跟踪复查,查被检单位是否按“三定”原则(定人、定期限、定措施)落实整改,经复查整改合格后,进行销案。