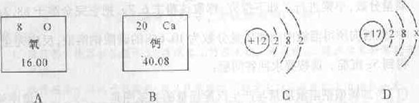

下图中,A、B分别是氧元素和钙元素在元素周期表中的信息,C、D分别是两种粒子的结相示意图。请根据有关信息完成以下填空:

(1)氧元素的原子序数是 。

(2) (填元素符号)的相对原于质量是40.08。

(3)氧元素属于 (填“金属”或“非金属”)元素。

(4)C代表的粒子在化学反应中易 (填“得到”或“失去”)电子。

(5)如果D代表的粒子化学符号是Cl-,则x = 。

(1)8 (2)Ca (3)非金属 (4)失去 (5)8

:(1)由元素周期表的意义可知氧元素的核电荷数是8,其原子序数也是8.

(2)由钙元素的元素周期表提供的信息可知:钙的相对原子质量是40.08.

(3)根据不同元素汉字的书写规律:含有“钅”偏旁的是金属元素、含有“石”或“气”偏旁的是非金属元素,所以氧属于非金属元素.

(4)元素的最外层电子数小于4的易失去电子,大于4易得电子的规律可知:C的最外层电子数是2,易失电子.

(5)Cl-是氯原子得到一个电子而形成的离子,因为在原子中质子数等于核外电子数所以不得电子时和外的电子数是17,得到一个电子核外电子数是18,所以x=8.

故答案为:(1)8(2)Ca(3)非金属(4)失去(5)8.