阅读材料,完成下列各题。

11月以来,“供给侧改革”成为高层讲话中的高频词。国家 * * 习 * * 在中央财经领导小组第11次会议和亚太经合组织APEC工商领导人峰会上两次强调,要“加强供给侧结构性改革”。

材料一:欧美等国家一般用产能利用率或设备利用率作为产能是否过剩的评价指标。设备利用率的正常值在79%﹣83%之间,超过90%则认为产能不够,有超设备能力发挥现象。若设备开工低于79%,则说明可能存在产能过剩的现象。商务部原副部长指出:如今中国面临煤炭、钢铁、化工、建材、有色、纺织与汽车七大行业产能全面过剩的难题。工业企业财务数据,2015年国内规模以上工业企业利润总额63554亿元,比上年下降2.3%,为多年来首次下降。2015年12月份,规模以上工业企业利润同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。需求不足导致生产和销售明显减速,工业品价格明显下降加剧效益下滑。国家统计局日前发布的数据显示,10月末商品房待售面积已增至68632万平方米,同比增长14%,再创历史新高。68632万平方米的待售面积到底有多大?按照我国人均住房面积35平方米计算,“空置”的住房可供2亿人口居住。如果算上全国各地的小产权房,以及一些没有纳入统计口径的房子,中国住房过剩的状况会更加严重。

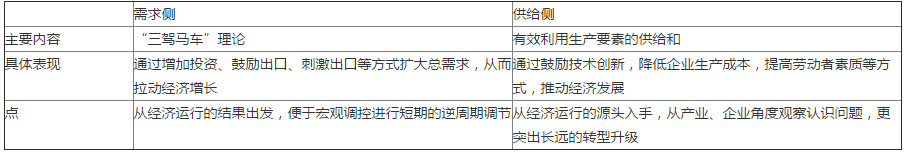

材料二:

结合材料二,运用《政治生活》有关知识,说明国家在促进“供给侧改革”中应如何作为。

参考答案:

①简政放权,转变政府职能,建设服务型政府,提高为经济社会服务、为人民服务的能力和水平。②组织好经济、文化和社会公共服务的职能,实施宏观调控,加强引导和监管,优化产业结构,提高劳动者素质,推进创新。③顺应时代要求,民主科学决策,依法行政,履行好责任,有所作为。

解析:

①简政放权,转变政府职能,建设服务型政府,提高为经济社会服务、为人民服务的能力和水平。②组织好经济、文化和社会公共服务的职能,实施宏观调控,加强引导和监管,优化产业结构,提高劳动者素质,推进创新。③顺应时代要求,民主科学决策,依法行政,履行好责任,有所作为。

【点评】(1)本题要求结合材料一,运用《经济生活》有关知识,说明国家实施“供给侧改革”的合理性,为原因类试题,可从理论依据和现实意义两个方面考虑。首先,市场调节具有自身的弱点和缺陷,政府必须进行科学的宏观调控,既充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,又充分发挥政府的作用;其次,由材料中商务部原副部长的发言可知:通过供给侧改革,调整不合理的供需结构,有效化解产能过剩,优化产业结构,转变经济发展方式;通过供给侧改革,通过兼并重组等多种形式,促进企业健康发展,保持适度的盈利能力,保持竞争优势;通过供给侧改革,有利于化解房地产库存,促进房地产业持续发展,同时进一步改善民生。(2)本题要求结合材料二,运用《政治生活》有关知识,说明国家在促进“供给侧改革”中应如何作为,为措施类试题。考生在分析材料二的时候,要注意本题限定的是“供给侧”改革,而不是“需求侧”,同时,行为主体限定为:国家,可从政府转变职能、简政放权、实施民主科学决策、依法行政等角度说明。(1)“原因”类设问一般都以“原因”、“为什么”、“为何”、“依据”等关键词为题眼,要求学生运用相关知识分析说明造成某个问题的原因、出现某种现象的原因,或采取某种措施、提出某种对策的依据。由于问题或现象的出现往往是多种因素综合作用的结果,某种措施或对策的出台也往往是多个主体参与的结果,而且无论是问题、现象还是措施、对策,其造成的影响(积极或消极)也往往是多方面的,具体有两种方案:第一种:从分析其必然性,必要性的角度展开。必然性亦可理解为紧迫性,也就是应客观规律、时代背景而生的产物,是为了解决现状不足的需要,必要性和重要性就是解决此问题的重要现实意义。第二种:从为什么要、为什么能的角度展开。一定要紧扣题意且联系教材知识来回答,答的越充分越全面越好,同时还要分析能够这么做的条件和社会环境。一般情况下要回答“这样说”“这样做”的依据,意义(重要性)、必要性、可能性等,有时也要回答不这样做的危害,在解答中,一般应由近及远,由直接到间接,先经济后政治有次序,有条理地展开说明。(2)本题为措施类试题,解答措施类试题一般“一审、二定,三落实”的方法。所以“一审”就是要审读设问和材料,明确设问和材料所包含的信息。“二定”在审读的基础上,依据材料信息或者设问信息,明确此题的知识指向和主体指向。“三落实”就是通过对材料和设问的分析,实现从设问到教材知识的落实,明确具体的知识体系。

【考点】市场调节及其弊端;宏观调控;我国政府的主要职能