问题

问答题 案例分析题

城镇化是中国现代化进程中的一个基本问题。

推进城镇化需要产业支撑。在欧美、东亚一些国家和地区,由于协调了城市化和工业化发展,实现了现代化。而在拉美、东南亚一些国家,现代化进程出现反复或停滞,一个重要原因是在城市化过程中产业没能跟进,就业问题解决不好,甚至出现了城市贫民窟(指最恶劣的住房条件、最不卫生的环境、犯罪率和吸毒盛行的穷人避难所)等社会问题。

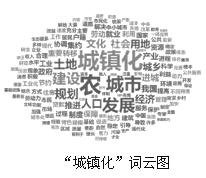

读图,根据词云图的生成原理,词语出现频率越高、显示规格越突出、离图中心越近。公众借助高频词云图,可以数据化地了解2013年全国政协会议上,委员们在提案中关注的话题。

从社会存在与社会意识的角度,说明政协委员们的关注与社会现实问题之间的辩证关系。

答案

参考答案:

①社会存在决定社会意识,社会意识是对社会存在的反映。政协委员们的关注反映了我国城镇化进程中遇到的现实问题。

②社会意识对社会存在具有能动的反作用,正确的社会意识可以预见社会发展的方向和趋势,对社会发展起推动作用。政协委员们提案中的合理意见或建议,可以促进城镇化进程中现实问题的解决。

解析:本题较为简单,知识限定很明确就是社会存在与社会意识的关系,把基本理论表述完整准确后,联系材料中政协委员的行为进行对应表述即可。