问题

填空题 案例分析题

读下列两则材料,回答问题。

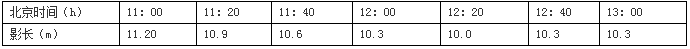

材料一我国某中学地理课题研究小组在2009年9月23日这一天,对校内10米高的旗杆的影子进行了测量,其结果如下:

材料二为了冬季采光,居住区规划设计标准中对不同纬度带的住宅间的合理间距有明确的规定。(表中H是住宅的高度)

我国部分城市住宅的日照间距

根据材料一判断,该校的地理经度是()。

答案

参考答案:115°E

解析:

根据材料一判断,该地影子最短的北京时间为12:20,所以与120°E相差5°,北京时间为12:00,当地地方时为12:00,所以该校的地理经度是115°E。