菲利普斯曲线最初表示的是货币工资增长率和失业率之间的替换关系。在什么条件下菲利普斯曲线转换为表示失业率与通货膨胀率之问的替换关系结合图示说明菲利普斯曲线的政策含义。

参考答案:

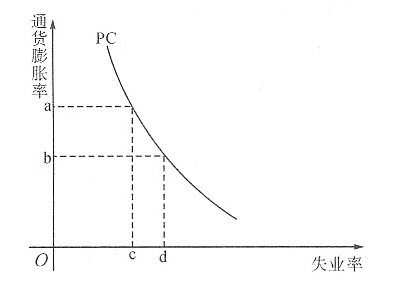

1958年,菲利普斯在研究了1861—1957年的英国失业率和货币工资增长率的统计资料后,提出一条用来表示失业率和货币工资增长率之间替换关系的曲线。以横轴表示失业率,纵轴表示货币工资增长率,画出一条向右下方倾斜的曲线,这就是最初的菲利普斯曲线(如图所示)。该曲线表明:当失业率较低时,货币工资增长率较高,反之,当失业率较高时,货币工资增长率较低。

以萨缪尔森为代表的新古典综合派把菲利普斯曲线改造为失业与通货膨胀之间的关系,这种改造的出发点在于:通货膨胀率=货币工资增长率-劳动生产增长率。

若劳动生产的增长率为零,则通货膨胀率就与货币工资增长率一致。因此,改造后的菲利普斯曲线就表示了通货膨胀率与失业率之间的替换关系,失业率高,则通货膨胀率低,失业率低,则通货膨胀率高。

菲利普斯曲线说明,政策制定者可以选择不同的失业率和通货膨胀率的组合。失业和通胀之间存在一种替换关系,可以用一定的通胀的增加来换取一定的失业率的减少,或者用失业率的增加来换取通胀的减少。一个社会可以确定一个临界点,确定一个失业和通货膨胀的组合区域,如果实际的失业率和通货膨胀率在这个组合区域内,政策制定者就不用采取调节行动,若在区域之外,则按菲利普斯曲线所表示的替换关系进行调节。