阅读下列说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。

[说明]

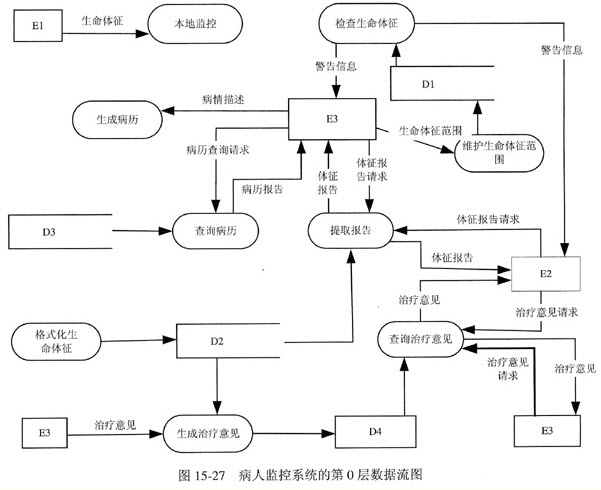

某医院欲开发病人监控系统。该系统通过各种设备监控病人的生命体征,并在生命体征异常时向医生和护理人员报警。该系统的主要功能如下:

(1)本地监控。定期获取病人的生命体征,如体温、血压、心率等数据。

(2)格式化生命体征。对病人的各项重要生命体征数据进行格式化,然后存入日志文件中并检查生命体征。

(3)检查生命体征。将格式化后的生命体征与生命体征范围文件中预设的正常范围进行比较。如果超出了预设范围,系统就发送一条警告信息给医生和护理人员。

(4)维护生命体征范围。医生在必要时(如:新的研究结果出现时)添加或更新生命体征值的正常范围。

(5)提取报告。在医生或护理人员请求病人生命体征报告时,从日志文件中获取病人生命体征生成体征报告,并返回给请求者。

(6)生成病历。根据日志文件中的生命体征,医生对病人的病情进行描述,形成病历存入病历文件中。

(7)查询病历。根据医生的病历查询请求,查询病历文件,给医生返回病历报告。

(8)生成治疗意见。根据日志文件中的生命体征和病历,医生给出治疗意见,如处方等,并存入治疗意见文件中。

(9)查询治疗意见。医生和护理人员查询治疗意见,据此对病人进行治疗。

现采用结构化方法对病人监控系统进行分析与设计,获得如图15-26所示的顶层数据流图和如图15-27所示的第0层数据流图。

使用说明中的词语,给出图15-27中数据存储D1~D4的名称。

参考答案:

D1:生命体征范围文件 D2:日志文件

D3:病历文件 D4:治疗意见文件