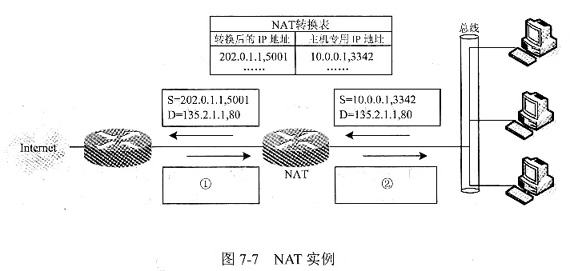

图7-7是网络地址转换(NAT)的一个实例。

图7-7中①、②空缺处的源IP地址和源端口号依次应为()。

A.202.0.1.1,5001和10.0.0.1,3342

B.202.0.1.1,5001和202.0.1.1,5001

C.135.2.1.1,80和10.0.0.1,3342

D.135.2.1.1,80和135.2.1.1,80

参考答案:D

解析:

在如图7-7所示的网络地址转换实例中,根据箭线方向大致可以推测出,内部网络地址为10.0.0.1的主机希望访问Internet上地址为135.2.1.1的Web服务器(对外开放的端口号为80),那么它会产生一个源IP地址为10.0.0.1、源端口号为3342,目的IP地址为135.2.1.1、目的端口号为80的IP分组,在图7-7中标记为“S=10.0.0.1,3342 D=135.2.1,80”。该IP分组到达执行NAT功能的路由器时,路由器查询NAT转换表,会将分组的源IP地址从内部专用地址转换成可以在外部Internet上路由的全局IP地址,即在图7-7中标记为“S=202.0.1.1,5001D=135.2.1.1,80”。对于内部网到Internet的请求分组,经过NAT转换之后,源IP地址、源端口号发生变化,目的IP地址、目的端口号保持不变。

Web服务器接收并处理该服务请求之后,所返回的响应数据包中源IP地址为135.2.1.1、源端口号为80,目的IP地址为202.0.1.1、目的端口号为5001,即在图7-7中①空缺处应填入“S=135.2.1.1,80 D=202.0.1.1,5001”。该IP分组经过查询路由器中NAT转换表之后,需要将IP分组中的目的IP地址202.0.1.1转换成10.0.0.1、目的端口号5001转换成3342,而源IP地址、源端口号保持不变,即在图7-7中②空缺处应填入“S=135.2.1.1,80 D=10.0.0.1,3342”。