下列何项高层建筑结构,在进行地震作用计算时,可不采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算().

A.抗震设防烈度为7度、高度为70m、建造在Ⅱ类场地上的剪力墙结构,其第三层和第四层的楼层侧向刚度比γ2等于62.8%

B.抗震设防烈度为8度、高度为105m、建造在Ⅱ类场上的错层剪力墙结构

C.抗震设防烈度为8度、高度为85m、建造在Ⅲ类场地上的框架一核心筒结构

D.抗震设防烈度为9度、高度为45m、建造在Ⅰ类场地上的框架一剪力墙结构

参考答案:D

解析:

(1)选项A符合《高规》第4.3.4条第3款的规定,应采用时程分析法进行补充计算。

(2)选项B符合《高规》第4.3.4条表4.3.4的规定,应采用时程分析法进行补充计算。

(3)选项C符合《高规》第4.3.4条表4.3.4的规定,应采用时程分析法进行计算。

(4)选项D不符合《高规》第4.3.4条表4.3.4的规定,可不采用时程分析法进行补充计算。

[点评] (1)高层建筑结构应根据不同情况,分别采用下列地震作用计算方法:

1)高层建筑结构宜采用振型分解反应谱法。对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。

2)高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构,可采用底部剪力法。

3)7~9度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:

①甲类高层建筑结构;

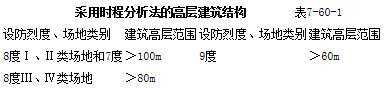

②表7-60-1所列的乙、丙类高层建筑结构;

③不满足《高规》第3.5.2~3.5.6条规定的高层建筑结构;

④《高规》第10章规定的复杂高层建筑结构。振

型分解反应谱法和底部剪力法仍是基本方法。对高层建筑结构主要采用振型分解反应谱法(包括不考虑扭转耦联和考虑扭转耦联两种方式),底部剪力法的应用范围较小。弹性时程分析法作为补充计算方法,在高层建筑结构分析中已得到比较普遍的应用。

(2)结构第三层楼层侧向刚度为第四层楼层侧向刚度的62.87%,不满足《高规》第3.5.2条第2款的规定,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,故选项A错。

错层剪力墙结构为《高规》第10章规定的复杂高层建筑结构,应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,故选项B错。

由上表,8度设防、高度为85m、建造在Ⅲ类场地上的框架一核心筒结构也应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,故选项C错。

9度设防、建造在工类场地上的框架一剪力墙结构、高度为45m小于60m,由上表,可不采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算,故选项D正确。

(3)2010版《高规》对楼层侧向刚度变化的控制方法进行了修改。规定:

抗震设计时,高层建筑相邻楼层的侧向刚度变化应符合下列规定:

①对框架结构,楼层与其相邻上部楼层的侧向刚度比Yi可按(7-60-1)式计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.7,与相邻上部三层的比值的平均值不宜小于0.8; (7-60-1)

(7-60-1)

式中γ1--楼层侧向刚度比;

Ki、Vi+1--第i层和第i+1层的地震剪力标准值(kN);

△i、△i+1--第i层和第l+1层在地震作用标准值作用下的层间位移(m)。

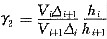

②对框架一剪力墙、板柱一剪力墙结构、剪力墙结构、框架一核心筒结构、筒中筒结构,楼层与相邻上部楼层侧向刚度比γ2可按(7-60-2)式计算,且本层与相邻上层的比值不宜小于0.9;当本层层高大于相邻上层层高的1.5倍时,该比值不宜小于1.1;对结构底部嵌固层,该比值不宜小于1.5。

式中 γ2--考虑层高修正的楼层侧向刚度比。