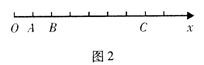

如图2所示,沿 轴方向的一条细绳上有O、A、B、C四点,

轴方向的一条细绳上有O、A、B、C四点, ,质点O在垂直于

,质点O在垂直于 轴方向做简谐运动,沿

轴方向做简谐运动,沿 轴传播形成横波。

轴传播形成横波。 时刻,O点开始向上运动,经t=0.2 s,O点第一次到达上方最大位移处,这时A点才开始往上运动。由此可以判断( )

时刻,O点开始向上运动,经t=0.2 s,O点第一次到达上方最大位移处,这时A点才开始往上运动。由此可以判断( )

A.质点的振幅为0.4 m B.该横波传播的速度大小为2 m/s

C.在t=2.5 s时刻质点B点正向下运动D.在t=2.5 s时刻质点C点正向上运动

答案:C

分析:根据O点的状态确定周期和波长,求出波速.根据时间t=2.5s与周期的关系,确定B点和C点的运动方向.

解答:解:

A、据题无法确定质点的振幅.故A错误.

B、由题,t=0时刻,O点开始向上运动,经t=0.2s,O点第一次到达上方最大位移处,A点才开始往上运动,则波的周期为T=4t=0.8s,波长为λ=4AB=0.4m,则波速为v= =0.5m/s.故B错误.

=0.5m/s.故B错误.

C、t=2.5s=3 T.波从O传到B的时间为t=0.4s=0.5T,则在t=2.5s时刻质点B已振动的时间为3

T.波从O传到B的时间为t=0.4s=0.5T,则在t=2.5s时刻质点B已振动的时间为3 T-0.5T=2

T-0.5T=2 T,质点B的起振方向向上,则在t=2.5s时刻质点B点正向下运动.故C正确.

T,质点B的起振方向向上,则在t=2.5s时刻质点B点正向下运动.故C正确.

D、波传到C点的时间为t=7×0.2s=1.4s=,在t=2.5s时刻质点C已经振动的时间为t=2.5s-1.4s=1.1s=1 T,质点C的起振方向向上,则在t=2.5s时刻质点C点正向下运动.故D错误.

T,质点C的起振方向向上,则在t=2.5s时刻质点C点正向下运动.故D错误.

故选C

点评:本题要会分析波动形成的过程,根据时间与周期的关系分析质点的运动状态是基本能力,要加强训练,熟练掌握.