问题

选择题

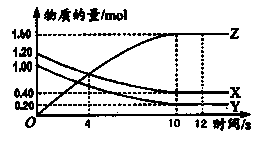

某反应中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化如图所示。下列说法正确的是

A.反应为 X + 2Z= Y

B.反应为 X + Y 2Z

2Z

C.4 s 时,反应达到平衡

D.12 s 时,反应不再进行

答案

答案:B

题目分析:根据图像可知,X、Y的物质的量减少,Z的物质的量增加,说明X、Y是反应物,Z是生成物。反应进行到10min时,物质到浓度不再发生变化,说明反应达到平衡状态,所以选项C不正确。平衡时反应速率不等于0,选项D不正确。平衡时X和Y分别减少了1.20mol-0.40mol=0.80mol、1.00mol-0.20mol=0.80mol,Z增加了1.60mol。根据变化量之比是相应的化学计量数之比可知,反应的化学方程式是X + Y 2Z,B正确,A不正确,答案选B。

2Z,B正确,A不正确,答案选B。

点评:该题是中等难度的试题,试题贴近高考,基础性强,有利于培养学生的逻辑推理能力和发散思维能力。答题时注意根据图中物质的变化确定反应物和生成物,并能依据变化量之比是相应的化学计量数之比进行计算。