康熙帝是中国古代杰出的帝王,同时也是一位才华出众的诗人。阅读下列康熙帝的诗作,回答问题:(20分)

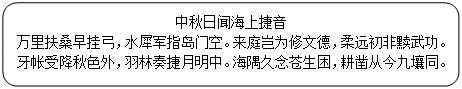

诗一

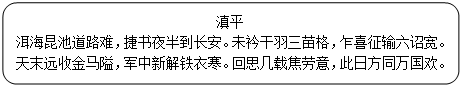

诗二

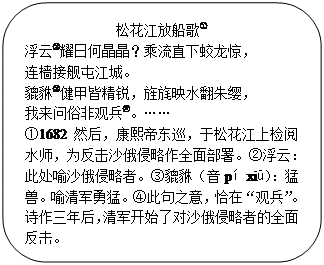

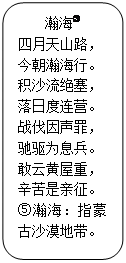

诗三 诗四

(1)结合所学知识判断,康熙帝的这四首诗,分别和哪些重大历史事件有关?(4分)

①诗一: ;②诗二: ;

③诗三: ;④诗四: 。

(2)(接上问)从康熙帝的经历看,他解决这四个事件的顺序是: (2分)

A.①②③④

B.②①③④

C.③④②①

D.④③①②(3)康熙帝还写过一首“咏昭君”的诗,其中有这样几句:“欲笑和亲失,还嫌饵术⑥迂。开诚示异族⑦,布化越荒途。”(⑥饵术:汉文帝时贾谊提出用“五饵”,即用美食、鲜衣、联姻等五种方法,招抚匈奴,使之不再进犯汉朝。⑦异族:此处指蒙古各部。)据此,指出康熙帝对蒙古各部的态度,并据史实印证。(4分)(史实举出1例即可)

(4)根据上述诗及相关史事,概括指出康熙帝的治国理念及其治国举措的历史功绩。 (6分)

材料:(康熙二十三年)戊寅,上次曲阜。已卯,上诣先师庙,入大成门,行九叩礼。至诗礼堂,讲易经。上大成殿,瞻先圣像,观礼器。至圣迹殿,贤图书。至杏坛,观植桧。入承圣门,汲孔井水尝之。顾问鲁壁遗迹,博士孔毓圻占对甚详,赐官助教。诣孔林墓前酹酒。书“万世师表”额。

——《清史稿》

(5)结合材料说说康熙帝对孔子和儒家思想采取了什么态度?他这样做的主要目的是什么?(4分)

(1)①收复台湾;②平定三藩之乱;③雅克萨之战;④平定噶尔丹叛乱(8分)

(2)B(2分)

(3)态度:团结内外蒙古各部(2分)史实:①多伦会盟,接受喀尔喀蒙古臣服;②册封达赖、班禅、章嘉、哲布尊丹巴四大活佛并由清廷直辖。其中,章嘉和哲布尊丹巴分掌内、外蒙古喇嘛教务。(2分,只要答出1例即可)

(4)治国理念:反对叛乱分裂,反抗侵略,维护国家统一,维护社会安定。(2分,只要答出维护国家统一即可,其余言之成理即可酌情给分)

历史功绩:开启康乾百年盛世;奠定今日中国版图。

(5)态度:崇儒尊孔。(2分)目的:缓和民族矛盾,维护清朝统治。(2分)

题目分析:

(1)根据材料归纳康熙帝的政绩。

(2)注意排列先后顺序,①收复台湾是在1681年;②平定三藩之乱是1673年—1681年;③雅克萨之战是1685—1688年;④平定噶尔丹叛乱是在1690年。

(3)康熙这首诗的大意是说:汉代所用的和亲之计是失败的,并没有阻止匈奴进犯汉朝;只有国力强盛,“开诚示异族”,才能使“布化越荒途”。(对少数民族要开诚布公,以诚相待,才能够相互信任,友好相处,布德政于荒途。)

(4)结合所学知识回答:治国理念:反对叛乱分裂,反抗侵略,维护国家统一,维护社会安定。

(5)根据材料“上诣先师庙,入大成门,行九叩礼”“瞻先圣像,观礼器”“诣孔林墓前酹酒。”“书“万世师表”额”等分析康熙帝的态度,再分析目的。

点评:高考历史科目的命题程序简单的说是三步:主题、情景、设问。主题就是考什么,也就是《考试说明》中要求的三个基本目标:基础与知识,过程与方法,情感目标和情感体验。情景就是用新材料、新情景、新问题将考查内容进行包装。设问指考查方向,要求灵活、多样,角度要不断变换。高考这类题型的特点如下: 1.入门易,深入难。为了保证有效、良好的区分度,高考试题要考虑试题的易中难比例和试题难度坡度。就历史材料题而言,每道试题入题一般简单,进入试题后考生会发现坡度越来越大。启示:入门要对路,简单问题不丢分。 2.材料在书外,答案在书内。试题所提供的新材料、新情景都是教科书里没有的,但是解决这个问题的答案都在考生的知识网络中,都在教材中,这就是“答案在书内”。启示:抓住书本,落实基础,以不变应万变。 3.多角度考查主干知识。每年高考试题的考查内容主要是以历史主干知识为主,每年变化的是情景,是设问的角度,要灵活应对。启示:抓住主干知识,进行多角度的分析,活学活用。 4.目标立意。重视考查“知识与技能”,更重视“过程与方法”“情感与价值观”。启示:抓住主干知识的同时,要思考知识得来的方法和知识所体现的情感和价值观。