A、B、C、D、E、F、G七种元素,它们的原子序数依次增大,除G外均为前20号元素。A原子基态时p能级原子轨道上电子数等于次外能层电子数,C元素的原子基态时s能级与p能级上的电子数相等,C、D处于相同的能级,且D是同期中电负性最大的元素,E原子的第一至第四电离能(kJ·mol-1)分别为:578、1817、2745、11575,F元素原子中4s能级有2个电子。G元素的离子形成的硫酸盐结晶水合物呈蓝色。

(1)B形成的单质中σ键和Π键的个数比为 ,上述元素形成的化合物中和B的单质是等电子体的是__________(填化学式)

(2)G元素的基态原子的电子排布式为 。

(3)常温下,E单质投入到B的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液中的现象是 。

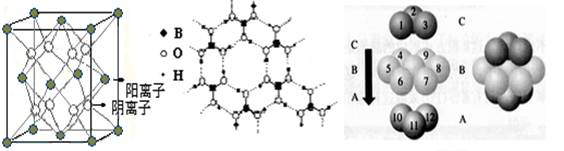

(4)D、F组成的晶体FD2结构如图Ⅰ所示,G形成晶体的结构如Ⅲ所示,Ⅱ为H3BO3(硼酸)晶体结构图(层状结构,层内的H3BO3分子通过氢键结合)。

图Ⅰ 图Ⅱ 图Ⅲ

①图Ⅰ所示的FD2晶体中与F离子最近且等距离的F离子数为 ,图Ⅲ中未标号的G原子形成晶体后周围最紧邻的G原子数为 ;

②图Ⅱ所示的物质结构中最外能层已达8电子结构的原子是 (写元素符号),H3BO3晶体中B原子个数与极性键个数比为 ;

③三种晶体中熔点高低的顺序为 (填化学式),H3BO3晶体受热熔化时,克服的微粒之间的相互作用为 。

(1)1 :2 CO (2)1s22s22p63s23p63d104s1。 (3)无明显现象(或钝化)

(4 )①12 12 ② O 1∶6 ③CaF2 > Cu >H3BO3 分子间作用力(或氢键和范德华力)

题目分析:A原子基态时p能级原子轨道上电子数等于次外能层电子数,且A的原子序数最小,所以A是碳元素。C元素的原子基态时s能级与p能级上的电子数相等,则C是氧元素。由于B的原子序数介于A和C之间,则B是氮元素。C、D处于相同的能级,且D是同期中电负性最大的元素,因此D是F元素。E原子的第一至第四电离能(kJ·mol-1)分别为:578、1817、2745、11575,这说明E位于第ⅢA族元素,因此根据原子序数的大小可知,E应该是Al元素。F元素原子中4s能级有2个电子,且F的原子序数不超过20,所以F是钙元素。G元素的离子形成的硫酸盐结晶水合物呈蓝色,因此G是铜元素。

(1)氮气中含有三键,三键是由1个σ键和2个π键构成的,所以氮气中σ键和Π键的个数比为1 :2。原子数和价电子数分别都相等的是等电子体,则和氮气互为等电子体的是CO。

(2)根据构造原理可知,铜元素的基态原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1。

(3)常温下,铝在浓硝酸中发生钝化想象,所以实验现象是无明显现象(或钝化) 。

(4)①根据晶胞结构可知。图Ⅰ所示的FD2晶体中与F离子最近且等距离的F离子数为(3×8)÷2=12个。铜是面心立方堆积,配位数是12,则G原子形成晶体后周围最紧邻的G原子数为12个。

②在硼酸分子中氢元素和硼元素均不能满足8个电子稳定结构,所以图Ⅱ所示的物质结构中最外能层已达8电子结构的原子是氧元素。在硼酸分子中硼和氧元素之间形成3个极性键,氧元素和氢元素之间铀形成3个极性键,所以H3BO3晶体中B原子个数与极性键个数比为1∶6。

③氟化钙形成的晶体类型是离子晶体,铜形成的晶体类型是金属晶体,硼酸形成的晶体类型是分子晶体,则三种晶体中熔点高低的顺序为CaF2>Cu>H3BO3。硼酸形成的是分子晶体,存在分子间作用力,所以H3BO3晶体受热熔化时,克服的微粒之间的相互作用为分子间作用力(或氢键和范德华力)。

点评:该题是高考中的常见题型,属于中等难度的试题。试题综合性强,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导与训练,旨在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力,有利于培养学生的应试能力和逻辑推理能力。该题以“周期表中元素的推断”为载体,考查学生对元素周期表的熟悉程度及其对表中各元素性质和相应原子结构的周期性递变规律的认识和掌握程度。考查了学生对物质结构与性质关系以及运用元素周期律解决具体化学问题的能力。