阅读下面的文言文。

方山子传

苏轼

方山子,光、黄间隐人也。少时慕朱家、郭解(注:西汪著名游侠)为人,闾里之侠皆宗之。稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。晚乃遁于光、黄间,曰 岐亭。庵居蔬食,不与世相闻;弃车马,毁

岐亭。庵居蔬食,不与世相闻;弃车马,毁 冠服,徒步往来山中,人莫识也。见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎!”因谓之方山子。

冠服,徒步往来山中,人莫识也。见其所著帽,方屋而高,曰:“此岂古方山冠之遗像乎!”因谓之方山子。

余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然问余所以至此者。余告之故,俯而不答,仰而笑。呼余宿其家,环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。余既耸然异之。

独念方山子少时,使酒好剑,用财如粪土。前十有九年,余在岐下,见方山子从两骑,挟二矢,游西山。鹊起于前,使骑逐而射之,不获。方山子怒马独出,一发得之。因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。今几日耳,精悍之色犹见于眉间,而岂山中之人哉!

然方山子世有勋阀,当得官,使从事于其间,今已显闻。而其家在洛阳,园宅壮丽,与公侯等。河北有田,岁得帛千匹,亦足以富乐。皆弃不取,独来穷山中,此岂无得而然哉?

余闻光、黄间多异人往往阳狂垢污不可得而见方山子傥见之欤?

(选自《中国古代诗歌散文欣赏》)

小题1:对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.间里之侠皆宗之宗:尊奉

B.此岂古方山冠之遗像乎遗像:遗留下来的式样

C.见方山子从两骑从:跟随

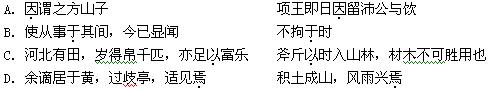

D.精悍之色犹见于眉间见:显现小题2:下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

小题3:用“/”将文中画波浪线的句子断开,正确的—项是

A.余闻光黄间/多异人往往阳狂/垢污不可得/面见方山子傥见之欤?

B.余闻光黄间多异人/往往阳狂垢污/不可得而见/方山子傥见之欤?

C.余闻光黄间多异人/往往阳狂/垢污不可得而见/方山子傥见之欤?

D.余闻光黄间/多异人往往阳狂/垢污不可得/而见方山子傥见之欤?小题4:把文言文阅读,材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(12分)

(1)稍壮,折节读书,欲以此驰骋当世,然终不遇。(4分)

(2)呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此。(4分)

(3)因与余马上论用兵及古今成败,自谓一世豪士。(4分)

小题1:C

小题1:A

小题1:B

小题1:(1)年岁稍长,就改变志向,发奋读书,想要以此在当世有所作为,却始终无人赏识。(得分点:折节、驰骋、不遇各1分,句意1分)

(2)哎呀,这是我的老朋友陈慥啊,为什么在这里呢?(得分点:“呜呼”“何为”各1分,能体现判断句特点1分,句意1分)

(3)于是就在马背上和我谈论起用兵之道以及古今成败之事,自诩为—代豪杰。(得分点:“因”“自谓”“豪士”各1分,句意1分)

小题1:(从:带着)

小题1:(A.副词,于是 B.介词,在/表被动 C.用来/按照 D.代词,他,指代方山子/兼词,于此)

【参考译文】方山子是在光州、黄州一带隐居的人。他年轻的时候曾经仰慕过朱家、郭解的为人,家乡的豪侠人物都推崇他。渐入壮年,便改变过去的志愿而去读书,想以此在当时的政坛上竞争,但是始终没有机遇。晚年,他就退隐在光、黄二州之间名叫?亭的地方。方山子在那里住茅草屋,吃素食,不与外界往来。他舍弃车马,抛毁书生衣帽,徒步出门,山里的人都不认识他。他们看到他载的帽子长方而高耸的样子,都说:“这不就是古时方山冠的老样式吗?”因此,就称呼他“方山子”。

我被贬到黄州安身,经过岐亭,恰巧与他相见。我喊道:“哎呀!这是我的老朋友陈慥字季常啊!怎么会在这里呢?”方山子也很惊讶,询问我来到的缘故。我把原因告诉给他。他听后只是低头不语,忽然仰天大笑。随后,方山子招呼我留宿他家。他的家虽然四壁冷落,妻子儿女及奴仆婢女却都显出安适自在的表情。我已经感到惊叹不已了。

此时,我却偏又想起了方山子少年时酗酒尚武和挥霍钱财如同粪土的情景。记得十九年前,我在岐山见到方山子。他正带着两名骑马的随从,挟着两副弓箭,游猎于西山。忽见前方一只鹊鸟飞起,方山子命随骑追上去射它,没能射中。方山子跃马奋进,一箭命中。于是,他就和我边骑马边谈论用兵之道以及古今胜败的原因,以一代豪杰而自居。这些仿佛只是数日之间的情景啊:看那方山子,精明强悍的神气尚透露在眉眼之间,哪里像是山间隐士啊!

况且,方山子家世代都有功勋,本来完全可以靠荫补为官。假如他奔走于政界的话,如今该是达官显贵了。而且,他家原在洛 阳,居宅庭院壮观华丽,可以和公侯之家相比。他在河北有庄田,每年能有上千匹帛的收入,也足可以过富裕安乐的日子。方山子却把这一切都抛弃了,偏要来到这穷困山中,这难道是对于世态毫无看法的人会做到的吗?我听说,在光、黄二州之间有不少不平凡的人物,他们往往装癫作狂,邋里邋遢,使得一般人认不出来。方山子或许与他们相会过吧?

阳,居宅庭院壮观华丽,可以和公侯之家相比。他在河北有庄田,每年能有上千匹帛的收入,也足可以过富裕安乐的日子。方山子却把这一切都抛弃了,偏要来到这穷困山中,这难道是对于世态毫无看法的人会做到的吗?我听说,在光、黄二州之间有不少不平凡的人物,他们往往装癫作狂,邋里邋遢,使得一般人认不出来。方山子或许与他们相会过吧?