阅读《劝学》和《师说》中的选段,完成后面题目。(10分,每小题2分)

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。 (《劝学》)

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚;圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎!爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣!彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医、乐师、百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!师道之不复可知矣!巫医、乐师、百工之人,君子不齿。今其智乃反不能及,其可怪也欤! (《师说》)

小题1:下列文言句中加点字的解释完全正确的一项是( )(2分)

A.君子生非异也(同“性”性格)而绝江河(横渡)

B.声非加疾也(快、速,引申为“洪亮”)其出人也远矣(超出一般人)

C.则耻师焉,惑矣(疑惑)士大夫之族(类)

D.吾尝跂而望矣(踮起脚后跟)今之众人(许多人)小题2:下列句中加点虚词的意义和用法相同的一项是( )(2分)

A.师道之不传也久矣蚓无爪牙之利

B.吾尝终日而思矣则群聚而笑之

C.其可怪也欤其皆出于此乎

D.于其身也,则耻师焉善假于物也小题3:下列各项中不全有词类活用现象的一项是( )(2分)

A.耻学于师

其下圣人也亦远矣

B.上食埃土,下饮黄泉

吾从而师之

C.是故圣益圣,愚益愚

积善成德,而神明自得

D.顺风而呼,声非加疾也其曲中规

小题4:与“青,取之于蓝而青于蓝”一句句式相同的一项是( )(2分)

A.蚓无爪牙之利,筋骨之强

B.其下圣人也亦远矣,而耻学于师

C.句读之不知,惑之不解

D.冰,水为之小题5:下列分析中理解不正确的一项是( )(2分)

A.韩愈认为圣人与愚人分野的关键就在于他们能不能尊师重道,虚心学习。

B.荀子认为,君子之所以能超越一般人,除了他先天素质高之外,还在于他善于利用后天的学习提高自己。

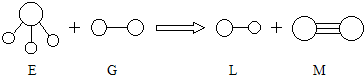

C.《劝学》选段中用喻证法论证了要善于借助外部条件学习的道理,而《师说》选文中用了对比法分析了“师道之不传也久矣”的现象和原因。

D.荀子认为学习者要“善假于物”,韩愈强调要“从师而学”,从某种意义上讲,“从师而学”也是一种“善假于物”。

小题1:B

小题2:B

小题3:D

小题4:B

小题5:B

小题1:

题目分析:“生”同“性”,天赋、资质;“惑”是“糊涂”;“众人”古义是普通人。文言文中一词多义现象比较多,所以答题时一定要把实词放回到原文中,结合上下文及本句语法关系来推断实词的含义。本题考查的是课内实词的掌握情况,学生要结合课文内容理解记忆。

小题2:

题目分析:B连词,表修饰,A取独//定后标志,C①代词,这②表反问语气,难道//表猜测,大概,D对于//介词,引出对象,不译。文言虚词的意义和用法是高考的一个高频考点,平时复习中要注意了解文言虚词在高考中的考查要求及题型种类。积累常考文言虚词的意义和基本用法。另外虚词大多是多义的,具体解答时要根据它在句中的作用来确定它的词义。本题考查的是课内虚词的掌握情况,因此学生要注意结合课文内容来落实记忆。

小题3:

题目分析:D曲,形作名,弯曲的弧度。A耻,形的意动,以……为耻//下,名作动,低于;B上、下,名作状,向上、向下//师,名意动,以……为师;C前一个圣、愚形作名,圣人、愚人//善,形作名,善行。词类活用是文言实词的重要考查内容,平时的文言文学习和复习中应对有活用现象的实词加以分类整理,掌握其基本义、活用义及相关用法。

小题4:

题目分析:B状语后置,A定语后置,C宾语前置,D判断句。掌握有别于现代汉语的常见文言句式,是文言文阅读所必需的能力。高中阶段主要掌握判断句、被动句、倒装(变式)句、省略句。考生在平时学习和复习中要注意积累典型例子,总结并掌握各种特殊文言句式的特点。

小题5:

题目分析:B由“君子生非异也”可以看出,荀子认为“君子”先天没有什么不同。综合近些年来的高考设题情况来看,此类题目选择肢中设错类型可分为信息错位、错解词语、强加因果(或因果倒置)、无中生有、颠倒是非将文中未然的信息说成必然等。解题时考生应审准题干,依文索义,正确分析。