某研究性学习小组为证明2Fe3++2I-⇌2Fe2++I2为可逆反应(即反应存在一定的限度),设计如下几种方案.已知FeF63-是一种无色的稳定的络离子.

按要求回答下列问题.

方案甲:

取5mL0.1mol/LKI溶液,滴加2ml0.1mol/L的FeCl3溶液,再继续加入2mLCCl4,充分振荡.静置、分层,再取上层清液,滴加KSCN溶液.

(1)甲方案中能证明该反应为可逆反应的现象是______.

(2)有同学认为该方案设计不够严密,即使该反应为不可逆反应也可能出现上述现象,其原因是______.

方案乙:

取5mL0.1mol/LKI溶液,滴加2ml0.1mol/L的FeCl3溶液,溶液呈棕黄色,再往溶液中滴加NH4F溶液,若看到______现象,即可证明该反应为可逆反应,请解释产生该现象的原因______.

方案丙:

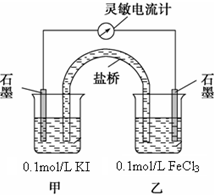

设计如图原电池装置,接通灵敏电流计,指针向右偏转(注:灵敏电流计指针总是偏向电源正极),随着时间进行电流计读数逐渐变小,最后读数变为零.

当指针读数变零后,在乙烧杯中加入1mol/LFeCl2溶液,若观察到灵敏电流计的指针向______方向偏转(填“左”、“右”或“不移动”),即可判断该反应为可逆反应,此时甲中石墨电极上的电极反应式为______.

方案甲:(1)如该反应为可逆反应,加入四氯化碳,四氯化碳层呈紫红色,上层清液中滴加KSCN后溶液呈血红色,

故答案为:下层(CCl4层)溶液呈紫红色,且上层清液中滴加KSCN后溶液呈血红色;

(2)在振荡过程中,Fe2+离子易被空气中氧气生成Fe3+,不能证明反应可逆,

故答案为:振荡过程中产物中的Fe2+离子被空气中氧气氧化;

方案乙:往溶液中滴加NH4F溶液,发生反应生成无色的FeF63-,如溶液变为无色,说明朝逆反应方向,

故答案为:溶液从棕黄色变为无色(或变浅);Fe3+与F-络合生成无色的FeF63-,促使2Fe3++2I-⇌2Fe2++I2平衡朝逆反应方向移动;

方案丙:图中灵敏电流计的指针指向右,右侧烧杯为正极,当指针读数变零后,在乙烧杯中加入1mol/LFeCl2溶液,如为可逆反应,可发生2Fe2++I2⇌2Fe3++2I-,I2被还原,指针应偏向左,甲中石墨电极上的电极反应式为I2+2e-=2I-,

故答案为:左;I2+2e-=2I-.