学会从历史遗存中提取有效的历史信息,是一位考古工作者必备的能力。请你结合下列几幅图片中的历史文物,回答相关问题。

| |

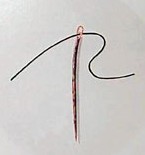

| 图一:骨针 |  |

| 图二:人面鱼纹盆 |  |

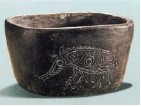

| 猪纹陶器 |

请回答:

____________________________________________________________________________________________

(1)山顶洞人;半坡原始居民;河姆渡原始居民。

(2)图一:山顶洞人已经学会了磨制和钻孔技术;并用骨针来缝制衣服,说明他们已经懂得爱美了。

图二:半坡原始居民会捕鱼;会制作彩陶;陶器上的一些刻画符号,可能是我国早期文字的雏形。

图三:河姆渡原始居民会制作黑陶;能饲养猪,出现了原始的畜牧业。

(3)渊博的历史知识;敏锐的洞察力;较强的逻辑推理能力等。(言之有理即可)