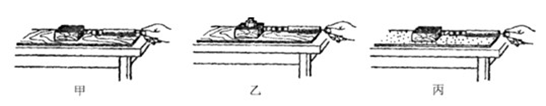

(6分)小明用如图甲、乙、丙的步骤探究摩擦力的大小与哪些因素有关.

(1) 实验中,他应将弹簧测力计沿_________拉动木块,并记下弹簧测力计的示数.

(2) 比较步骤__________两图可得:摩擦力的大小跟作用在物体表面上的压力有关,并且压力越大,摩擦力越大;

(3) 比较步骤甲与丙可得:摩擦力的大小跟________有关,且接触面越_________,摩擦力越大.

(4) 小明在实验中还发现;在木块还没有被拉动的情况下,弹簧测力计仍然有示数,且示数逐渐增大,直到拉动木块为止.该现象表明:物体在静止时也可能受到__________力的作用,且该力的大小与___________力的大小有关.

(1)水平方向匀速(1分没有体现匀速和水平不得分);

(2)甲、乙 (1分有体现甲乙均可);

(3)接触面粗糙程度,粗糙;(各1分,必须体现接触面粗糙程度,否则不得分)

(4)摩擦(或静摩擦),拉力(各1分)

分析:(1)根据二力平衡的知识,只有水平拉木块做匀速直线运动,木块所受摩擦力才等于拉力;

(2)影响摩擦力大小的因素有多个,实验中是采用控制变量法分别研究了压力大小与接触面粗糙程度对摩擦力大小的影响;

(3)物体之间只要有了相对运动的趋势,它们之间便会有摩擦力的存在,这种摩擦是静摩擦,静摩擦力与拉力的大小有关.

解答:解:(1)此实验中摩擦力的大小是通过测力计的示数反映出来,就必须保证摩擦力与拉力大小相等;根据二力平衡的知识可知,当拉动木块做匀速直线运动,木块在水平方向上受到的就是一对平衡力,摩擦力就等于拉力.

(2)图中甲、乙两图说明的是:接触面粗糙程度相同时,改变压力的大小,观弹簧测力计的示数不同,即摩擦力的大小变化;

故可得结论:摩擦力的大小跟作用在物体表面上的压力有关,并且压力越大,摩擦力越大.

(3)甲、丙两图说明的是:在压力相同时,改变接触面的粗糙程度,观察弹簧测力计的示数不同,即摩擦力的大小变化;

故可得结论:摩擦力的大小跟接触面的粗糙程度有关,且接触面越粗糙,摩擦力越大.

(3)在木块还没有被拉动的情况下,弹簧测力计仍然有示数,且示数逐渐增大,原因是:物体虽然处于静止状态,但有运动趋势,受到静摩擦力的作用,物体受平衡力,静摩擦力与弹簧测力计的拉力相等,且随拉力的增大而增大.

故答案为:(1)水平方向匀速;(2)甲;乙(3)粗糙程度(光滑程度);粗糙;(4)静摩擦;拉.