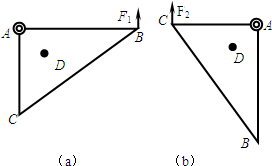

如图所示,一个轻质直角形薄板ABC,AB=0.80m,AC=0.60m,在A点固定一垂直于薄板平面的光滑转动轴,在薄板上D点固定一个质量为m=0.40kg的小球,现用测力计竖直向上拉住B点,使AB水平,如图(a),测得拉力F1=2.0N;再用测力计竖直向上拉住C点,使AC水平,如图(b),测得拉力F2=2.0N(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:

(1)小球和转动轴的距离AD;

(2)在如图(a)情况下,将小球移动到BC边上距离A点最近处,然后撤去力F1,薄板转动过程中,AB边能转过的最大角度;

(3)在第(2)问条件下,薄板转动过程中,B点能达到的最大速度vB.

(1)设小球D距AC为x,距AB为y.

AB边水平时,根据力矩平衡得:

AC边水平时,根据力矩平衡得:

所以 ==m=0.50m

(2)设AD连线与AC边的夹角为θ,由几何关系可知θ=37°.根据机械能守恒定律得AD边转过的最大角度是2θ,所以AB边转过的最大角度是2θ=74°.

(3)根据机械能守恒定律,小球运动到最低点时,重力势能最小,动能最大

| | m=mg×(1-cos37°) | | vD==m/s≈1.39m/s |

| |

在转动过程中,薄板上各点角速度相同,所以=,vC=×vD=×1.39m/s≈2.32m/s

答:(1)小球和转动轴的距离AD为0.5m;

(2)AB边能转过的最大角度为74°;

(3)在第(2)问条件下,薄板转动过程中,B点能达到的最大速度为2.32m/s.