一定社会的文化是一定社会政治经济的反映,德国学者哈耶克说:“从长远来看,人类的事务是受思想力量指引的。”阅读材料,结合所学回答问题。

长期运作于中国的农业自然经济,是一种少有商品交换、彼此孤立的经济。在这种土壤中起来的极度分散的社会需要高高在上的集权政治加以统合,以抗御外敌和自然灾害,而人的统合力量则来自专制君主。因此,“国不堪贰”的尊君传统乃是农业宗法社会的必然产。

——张岱年、方克立《中国文化概论》

(1)依据材料概括“尊君传统”形成的社会经济条件,结合秦汉时期的史实指出该传统在思政治实践方面的具体表现,并说明其对后世制度演变的影响。

近代中国文化在与西方文化的碰撞交汇中,不断嬗变更新。某班同学以此为主题搜集了三段材料:

①张之洞《劝学篇》:

中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事;不必尽索之经文,而必先无悖于经义。如其心圣人之决心,行圣人之行,以孝悌忠信为德,以尊主庇民为政。虽朝运汽机,夕弛铁路,无害为圣人之徒也。

②郑观应《盛世危言》:

西人立国……育才于学堂,论政于议院,军民一体,上下同心,务实而戒虚,谋定而后动,此也。轮船、火炮、洋枪、水雷、铁路、电线、此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶趋步,常不相及;就令铁舰成行,铁路四达,果以足恃欤?

③孙中山《民报》创刊周年纪念演讲:

至于“民权主义”,就是政治革命的根本、将来民族革命实行以后,现在恶劣政治,固然可以一扫而去,却是还有那恶劣政治的根本,不可不去。中国数千年来,都是君主专制政体,这种政 体不是平等自由的国民所堪受的。……我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说,是民族革命,从颠覆君主政体那一面说,是政治革命,并不是把它分作两次去做。

(2)请任意选择其中的两段材料,概括其思想主张并结合史实说明其在中国近代化历程中的贡献。

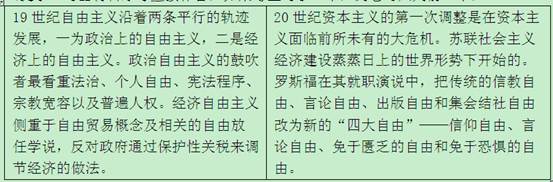

(3)结合所学分析19世纪自由主义能够大行其道的历史背景,并结合史实说明20世纪前期自由主义面临的挑战及对战后世界历史的影响。

1978年是邓 * * 在中国实行改革:开放的年份,这开启了一个长达l/4个世纪之久,年均两位数经济增长率的年代,中国经济也得以转型。有学者指出:“30年改革开放历程中,两次大的思想解:效,都是在邓 * * 的主导和推动下进行的。”

(4)结合所学概括两次思想解放讨论的主题及对社会主义现代化建设的推动作用,并综合上述材料谈谈你的认识。

(1)社会经济条件:农耕社会,分散的小农经济。

思想:汉代董仲舒提出“天人感应”学说,宣扬“君权天(神)授”。

政治实践:秦朝建立皇帝制度,突出皇权的至高无上。

影响:秦汉之后历代王朝都不断采取措施,削弱相权,加强皇权。

(2)①主张:中体西用。贡献:开展洋务运动,引进机器生产,万出了近代中国工业代的第一步。

②主张:学习西方政治制度。贡献:认识到洋务运动的弊端,把向西方学习由技术层面深化到制度层面,推动了资产阶级维新变法运动,开始政治民主化的探索。

③主张:推翻君主专制。贡献:发动武昌起义推翻君主专制政体,建立资产阶级民主共和国,是近代政治民主化的开端。

(3)历史背景:资本主义制度普遍建立,工业革命的扩展与世界市场逐渐形成。挑战:苏联社会主义国家的强大对资本主义的政治自由构成挑战;经济危机的爆发表明自由放任的经济政策不适应资本主义发展的新形势。

影响:政治上出现以美国为首的资本主义国家和以苏联为首的社会主义国家的意识形态对抗,美苏冷战开始(或两极格局形成);经济上实行政府干预政策,建立福利制度。

(4)主题与作用:1978年关于“真理标准问题”的讨论,为拨乱反正,开创社会主义建设新局面奠定思想基础。(3分)1992年关于“市场化姓资姓社问题”的讨论,阐明了社会主义本质,为深化改革,建立社会主义市场经济体制指明方向。

认识:思想文化随历史的发展而变化,带有鲜明的时代特征,在某种程度上影响历史发展的进程。