问题

推断题

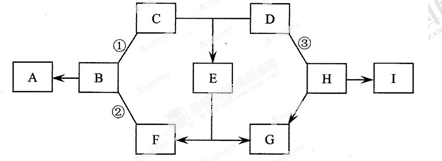

(2013江苏南京)下图中的A~I表示几种初中化学常见的物质,其中A、D、I是氧化物,I中两种元素质量之比为3:4;B元素在地壳中的含量位居第三;C由三种元素组成;G为紫红色。图中“—— ”表示两端的物质间能发生化学反应;“→”表示物质间存在转化关系;部分反应物、生成物或反应条件已略去。

(1)写出G的化学式 ;E的化学式 。

(2)写出B→A反应的化学方程式 。

(3)反应①、②和③的基本反应类型相同,该基本反应类型是 。

(4)写出H与D反应的化学方程式 。

答案

⑴ Cu CuSO4 (2)4Al +3O2点燃2Al2O3 ⑶置换反应 (4)C+2CuO 2 Cu +CO2↑

2 Cu +CO2↑

题目分析:由B元素在地壳中的含量位居第三,所以B物质是金属铝。G为紫红色所以G是金属铜.由于B是铝,A是氧化物所以B—A反应的化学方程式4Al +3O2点燃2Al2O3.

由题意可知D和H生成了G和I,G是铜且I是氧化物,I中两种元素质重之比为3: 4,可知是CO,又因为D是氧化物由化学反应前后元素守恒可知H为单质C,D为CuO。H与D反应的化学方程式2Cu0+C 2Cu+ CO,由此可知①、②和③基本反应类型是置换反应,①、②反应是置换反应所以C是硫酸,D和C反应生成E即氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜。

2Cu+ CO,由此可知①、②和③基本反应类型是置换反应,①、②反应是置换反应所以C是硫酸,D和C反应生成E即氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜。