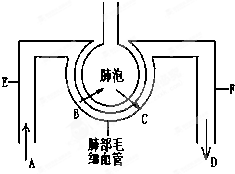

如图为肺的换气示意图,据图回答:

(1)肺的换气是指肺泡与血液之间的气体交换,通过这次交换,由肺泡扩散到肺部毛细血管的气体是____________,由肺部毛细血管扩散到肺泡的气体是____________

(2)肺泡壁与毛细血管壁都只由______层上皮细胞构成,有利于肺泡与血液之间的______.

(3)图中E这种血管是指肺______脉,里面流的是______血.

(4)图中F这种血管是指肺______脉,里面流的是______血.

此图为肺的换气示意图,图示E表示的是肺动脉,内流血液A为静脉血;B表示血液中的二氧化碳,C表示肺泡内的气体氧气,F表示肺静脉,内流血液D表示动脉血.

(1)肺泡与血液之间的气体交换叫做肺泡内的气体交换,是通过气体的扩散作用实现的.气体总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,人体内的气体交换是通过气体的扩散作用实现的.在肺部毛细血管处,血液与肺泡进行了气体交换,肺泡里的氧气进入了血液,血液中的二氧化碳扩散到肺泡内,使静脉血变为动脉血.

(2)肺泡外面包绕着丰富的毛细血管和弹性纤维,肺泡的壁和毛细血管壁都很薄,只有一层上皮细胞构成,这些特点都有利于气体交换.

(3)通过氧和二氧化碳在血液中的压力(浓度)变化,可以判断图甲中血液的流动方向是B.因此E处的血管叫肺动脉.

(4)组织里的气体交换是血液中氧气进入组织细胞,组织细胞产生的二氧化碳进入血液,因此通过图D所示的气体交换,血液由动脉血变成了静脉血.所以图中F这种血管是指肺

静脉,里面流的是动脉血.

故答案为:

(1)C 氧气;B 二氧化碳

(2)一;气体交换

(3)动;静脉

(4)静;动脉