漂浮在水面上的木块,静止时有1/5的体积露出水面,若在木块顶部放一质量为1kg的铁块,刚好使木块浸没水中,求:

(1)木块密度?

(2)木块体积?

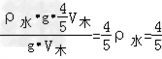

解:(1)漂浮在水面上的木块,静止时有1/5的体积露出水面,可得

ρ水g V木=ρ木gV木

V木=ρ木gV木

故ρ木= ×1.0×103kg/m3=0.8×103kg/m3

×1.0×103kg/m3=0.8×103kg/m3

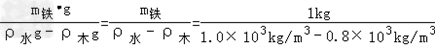

(2)若在木块顶部放一质量为1kg的铁块,刚好使木块浸没水中,可得

ρ水gV木=m木g+m铁g=ρ木gV木+m铁g

故V木= =5×10﹣3m3

=5×10﹣3m3

漂浮在水面上的木块,静止时有1/5的体积露出水面,若在木块顶部放一质量为1kg的铁块,刚好使木块浸没水中,求:

(1)木块密度?

(2)木块体积?

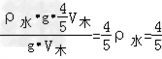

解:(1)漂浮在水面上的木块,静止时有1/5的体积露出水面,可得

ρ水g V木=ρ木gV木

V木=ρ木gV木

故ρ木= ×1.0×103kg/m3=0.8×103kg/m3

×1.0×103kg/m3=0.8×103kg/m3

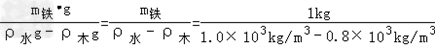

(2)若在木块顶部放一质量为1kg的铁块,刚好使木块浸没水中,可得

ρ水gV木=m木g+m铁g=ρ木gV木+m铁g

故V木= =5×10﹣3m3

=5×10﹣3m3