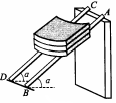

农民工是活跃在城镇和乡村中最积极、最能干、最可敬的新生力量。在建筑工地上,他们设计了一种简易的滑轨,将一些建筑材料由高处送到低处,如图所示,两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是

A.减少每次运送瓦的块数

B.增多每次运送瓦的块数

C.用比原来较长的两根圆柱形木杆替代原来的木杆

D.用比原来较短的两根圆柱形木杆替代原来的木杆

答案:C

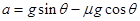

题目分析:AB、由题意可知,斜面的高度及倾斜角度不能再变的情况下,要想减小滑到底部的速度就应当增大瓦与斜面的摩擦力,由 可知,可以通过增大

可知,可以通过增大 来增大摩擦力;而增大瓦的块数,增大了瓦的质量,虽然摩擦力大了,但同时重力的分力也增大,不能起到减小加速度的作用,故改变瓦的块数是没有作用的;错误

来增大摩擦力;而增大瓦的块数,增大了瓦的质量,虽然摩擦力大了,但同时重力的分力也增大,不能起到减小加速度的作用,故改变瓦的块数是没有作用的;错误

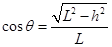

CD、设木杆长度为L,竖直墙高度为h,瓦片下滑的加速度 ,其中

,其中 ,

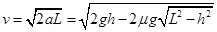

, ,根据运动学公式

,根据运动学公式 可得

可得 ,由题意可知,L越大则v越小;C正确

,由题意可知,L越大则v越小;C正确

故选C

点评:根据 可知,若减小到达底端时速度较小,通过减小a和L的乘积来实现,但L和a的大小是相互影响的,一定要注意。

可知,若减小到达底端时速度较小,通过减小a和L的乘积来实现,但L和a的大小是相互影响的,一定要注意。