问题

选择题

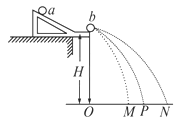

(2分)在用如图所示的装置做”验证动量守恒定律”实验时,入射球a的质量为m1,被碰球b的质量为m2,小球的半径为r,各小球的落地点如图所示,下列关于这个实验的说法正确的是( )

A.入射球与被碰球最好采用大小相同、质量相同的小球

B.让入射球与被碰球连续10次相碰,每次都要使入射小球从斜槽上不同的位置滚下

C.要验证的表达式是

D.要验证的表达式是

答案

答案:D

考点:

专题:实验题.

分析:要保证碰撞前后a球的速度方向保持不变,则必须让a球的质量m1大于b球的质量m2.为了保证每次小球运动的情况相同,故应该让入射小球a每次从同一位置滚下.本题要验证动量守恒定律定律即m1v0=m1v1+m2v2,故需验证 .

.

解答:解:A、要保证碰撞前后a球的速度方向保持不变,则必须让a球的质量m1大于b球的质量m2.故A错误.

B、为了保证每次小球运动的情况相同,故应该让入射小球a每次从同一位置滚下.故B错误.

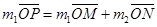

C、要验证动量守恒定律定律即m1v0=m1v1+m2v2

根据两小球运动的时间相同,上式可转换为m1v0t=m1v1t+m2v2t

故有 ,这就是要验证的表达式.故C错误,D正确.

,这就是要验证的表达式.故C错误,D正确.

故选D.

点评:本实验的一个重要的技巧是入射球和靶球从同一高度作平抛运动并且落到同一水平面上,故下落的时间相同,所以在实验的过程当中把本来需要测量的速度改为测量平抛过程当中水平方向发生的位移,可见掌握了实验原理才能顺利解决此类题目.