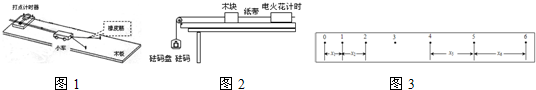

Ⅰ.某同学做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验装置如图1,小车在橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行.用一条橡皮筋时对小车做的功记为W,当用2条、3条…,完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.实验中木板水平放置,小车在橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是______

A.橡皮筋仍处于伸长状态

B.橡皮筋恰好恢复原长

C.小车恰好运动到两个铁钉的连线处

D.小车已超过两个铁钉的连线

Ⅱ.探究能力是物理学研究的重要能力之一,有同学通过设计实验探究绕轴转动而具有的转动动能与哪些因素有关.他以圆形砂轮为研究对象,研究其转动动能与质量、半径、角速度的具体关系.砂轮由动力带动匀速旋转测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,用一把弹性尺子与砂轮接触使砂轮慢慢停下,设尺子与砂轮间的摩擦力大小恒为

牛(不计转轴与砂轮的摩擦),分别取不同质量、不同半径的砂轮,使其以不同的角速度旋转进行实验,得到数据如下表所示:10 π

(1)由上述数据推导出转动动能Ek与质量m、角速度ω、半径r的关系式为______(比例系数用k表示).

(2)以上实验运用了物理学中的一个重要的实验方法是______.

| 半径r/cm | 质量m/kg | 角速度ω(rad/s) | 圈数 | 转动动能Ek/J |

| 4 | 1 | 2 | 8 | |

| 4 | 1 | 3 | 18 | |

| 4 | 1 | 4 | 32 | |

| 4 | 2 | 2 | 16 | |

| 4 | 3 | 2 | 24 | |

| 4 | 4 | 2 | 32 | |

| 8 | 1 | 2 | 16 | |

| 12 | 1 | 2 | 24 | |

| 16 | 1 | 2 | 32 |

(1)实验过程中,电火花计时器接在频率为50Hz的交流电源上.调整定滑轮高度,使______.

(2)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数

μ=______.

(3)如图3为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=______ m/s2(保留两位有效数字).

Ⅰ(1)平衡摩擦力后,橡皮筋的拉力等于合力,橡皮条做功完毕,小车的速度最大,若不进行平衡摩擦力操作,则当橡皮筋的拉力等于摩擦力时,速度最大,本题中木板水平放置,显然没有进行平衡摩擦力的操作,因此当小车的速度最大时,橡皮筋仍处于伸长状态,故BCD错误,A正确.

Ⅱ(1)砂轮停下时,砂轮边缘某点转过的弧长s=2πn,其中n是砂轮转过的圈数,砂轮克服摩擦力做的功等于砂轮动能的变化量,由能量守恒率可知:EK=Wf=fs=

×2πn=20n(cm)=0.2n(m),实验时砂轮的动能如下表所示:10 π

| 半径r/cm | 质量/m0 | 角速度(rad/s) | 圈数 | 转动动能/J |

| 4 | 1 | 2 | 8 | 1.60 |

| 4 | 1 | 3 | 18 | 3.60 |

| 4 | 1 | 4 | 32 | 6.40 |

| 4 | 2 | 2 | 16 | 3.20 |

| 4 | 3 | 2 | 24 | 4.80 |

| 4 | 4 | 2 | 32 | 6.40 |

| 8 | 1 | 2 | 16 | 3.20 |

| 12 | 1 | 2 | 24 | 4.80 |

| 16 | 1 | 2 | 32 | 6.40 |

| 3 |

| 2 |

| 9 |

| 4 |

EK=kmω2r(k为比例系数);

(2)分析的过程中总要控制一些量不变,故答案为:控制变量法.

Ⅲ:(1)应调整定滑轮高度,使细线与长木板平行.

(2)对木块、砝码盘和砝码组成的系统,

由牛顿第二定律得:mg-μMg=(M+m)a,

解得:μ=

;mg-(m+M)a Mg

(3)相邻两计数点间还有4个打点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s,

根据运动学公式得:△x=at2,a=

≈1.3m/s2.(x5-x1)+(x6-x2) 8t2

故答案为:Ⅰ、A;Ⅱ、(1)kmω2r;(2)控制变量法;

Ⅲ.(1)细线与长木板平行;(2)

;(3)1.3.mg-(m+M)a Mg