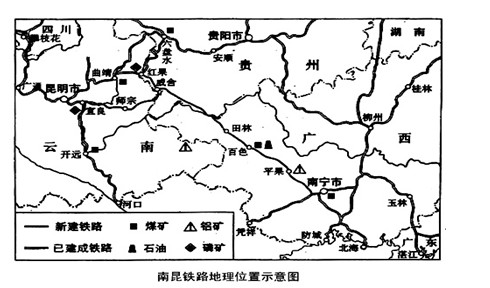

读“南昆铁路地理位置示意图”及有关资料。

(2)根据图中信息,分析影响南昆铁路修建的影响因素?

____________________________________________________________。

(3)若以航空运输代替南昆铁路,作为当地地域联系与经济发展的主要交通运输方式是否可行?为什么?

____________________________________________________________。

(1)昆明;喀斯特

(2)经济:利于途径区域矿产资源的开发,把资源优势转化为经济优势;利于沿线喀斯特地貌区旅游资源的开发。

社会:途经区域为我国主要的少数民族聚居区,也是我国最为贫困的地区之一,铁路修建利于民族团结,改善贫困。

自然:途径喀斯特地貌区,地势起伏大,水文地质条件复杂,工程难度大。

科技:现代化的科学技术,为克服各种自然障碍提供了技术保障。

(3)不行;因为航空运输的运输量远小于铁路运输,而开发西南、加强西南与东部沿海的经济联系要求的运输量很大。