(17分)法国学者布罗代尔提出:“社会各阶层的衣、食、住方式绝不是无关紧要的。……整理、重视这些场景是饶有兴趣的事。”阅读材料,回答问题。

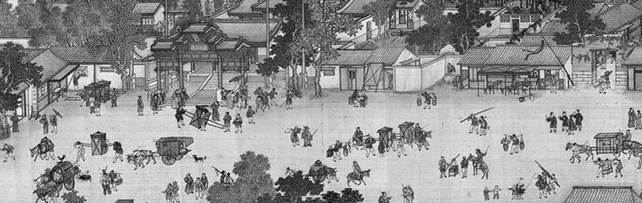

材料一《清明上河图》(局部)

(1)有人说“《清明上河图》具有极高的史料价值。”图中可以反映出哪些历史信息?(3分)

材料二 光绪年间的黄浦江畔,房屋多为西式……;大厦商铺、中西邮局、洋行、海关、银行、电报局、丝厂,船坞、轮船公司皆在焉。……这里修建了许多教堂,在众多的外国领事馆的小教堂,都有钟楼和高耸的十字架。还有一些以营利为目的的“蕃菜馆”、“面包房”、“咖啡店”出现,许多身着西装的中国人在此出入。

——李维清编《上海乡土志》

(2)据材料二概括上海在社会生活方面近代化的表现。(4分)结合所学知识分析近代上海社会生活较早走向近代化的原因。(3分)

材料三 1993年5月,粮票在我国停止发行使用,与粮票一起退出历史舞台的还有其它副食品票证。而布票,纺织品专用券、自行车券、缝纫机券等票证家族其它成员则在早几年已悄然淡出。而在此之前,买什么东西都要用票,买米用粮票、买煤用煤票,……就连买件棉袄,还要用到棉花票。

(3)材料三反映出了我国经济体制发生了怎样的变化?(1分)结合所学知识分析导致这些变化的原因。(2分)

(4)农民的衣、食、住、行归根结底是与土地联系在一起的。结合所学知识,简要回答20世纪50年代中期以来党和政府是如何解放和发展农村社会生产力的?(4分)

(1)可以了解北宋的城市面貌;市民的生活;商品经济的发展。(3分)

(2)表现:出现西式建筑;出现了与人们生活相关的近代企业,如邮 电、、银行、轮船公司等;外来宗教的传播;饮食服装出现西化,如西餐、西服成为时尚。(4分,每点1分)

原因:上海是鸦片战争后第一批开放的通商口岸,较早受到西方的冲击;近代的生产方式 (资本主义)产生较早,带动生活方式的变化;近代科学技术的传入,带来通讯与出行方式的变化;处于沿海地区,易受西方风尚的影响。(任答三点,3分)

(3)变化:从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变。(1分)

原因:改革开放解放了社会生产力,工农业产品丰富;中共十四大确立社会主义市场经济体制改革目标,市场经济不断发展。(2分)。

(4)1956年对农业进行社会主义改造,广大农民走上了农业集体化经营道路;(2分)1978年实行家庭联产承包责任制,农民获得了土地的使用权和经营权。(2分)

题目分析:本题以社会生活是切入点,以生活来折射当时的社会经济和政治状况,考查学生的解读材料及分析归纳的能力。第(1)问,之所以说此图具有极高的史料价值,关键在于这幅画很好的反映了了北宋的城市面貌、商品经济发展情况和市民生活情况,由此归纳分析即可。第(2)问,考查学生阅读材料,获取信息的能力,由材料“房屋多为西式”“大厦商铺、中西邮局、洋行、海关、银行、电报局、丝厂,船坞、轮船公司皆在焉”“许多教堂”“蕃菜馆”、“面包房”、“咖啡店”“身着西装的中国人”可以从建筑、近代企业、宗教、饮食、穿着等方面直接归纳即可;鸦片战争后,清政府被迫签订了不平等条约《南京条约》,上海被迫开放为通商口岸,再结合上海的地理位置、经济发展状况等因素归纳其走向近代化的原因。第(3)问,考查学生理解分析的能力,联系已学知识可以票证是计划经济时代的产物,票证的淡出,说明计划经济体制已经发生了变化,逐步向社会主义市场经济体制转变。票证也是生产力低下,社会供给不足的产物,生产力发展了,供给充足了,票证自然也就无用武之地。还要注意1993年这一时间,此前一年即1992年党的十四大召开,确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标。第(4)问,考查学生的知识运用能力,解题时注意时间限制“20世纪50年代中期”,回顾已学知识可归纳出有1956年对农业进行社会主义改造, 1978年实行家庭联产承包责任制。