问题

计算题

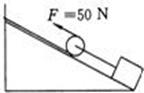

如右图所示,已各斜面长5m,高3m,绳端拉力为50N。利用这个滑轮装置将重为100N的物体在5s内从斜面的底端匀速拉到顶端。在此过程中:

(1)物体沿斜面向上运动的速度为多少?

(2)绳端移动的距离是多少?

(3)拉力的功和功率各是多少?

(4)拉力的机械效率是多少?

答案

(1)1m/s (2)10m (3)100W (4)60%

分析:(1)利用速度的计算公式,物体沿斜面向上运动的速度可由物体通过的路程和时间求得;(2)绳端移动的距离与物体上升的距离之间存在2倍的关系,因为动滑轮省一半的力,但费一倍的距离;(3)由功的计算公式W=Fs可得,拉力F已知,拉力移动的距离也可计算出,故功可得出;功率再用功除时间即可得出;(4)拉物体上升时的有用功就是把物体拉到3m高处时所做的功,总功是拉力做的功,二者相除即是机械效率。

解:(1)物体沿斜面动动的速度为:v= =1m/s;

=1m/s;

(2)拉力F移动的距离为SF=2×L=2×5m=10m;

(3)拉力做的功:WF=F×SF=50N×10m=500J;拉力的功率为:PF= =100W;

=100W;

(4)有用功为W有=G×h=100N×3m=300J;拉力的机械效率为:η= =60%

=60%