(22分)从古代的农业,到近代的机器生产,再到十一届三中全会后的改革开放,中国的现代化经历了一个漫长而艰辛的过程,中国社会发生了翻天覆地的变化。阅读材料,回答问题。

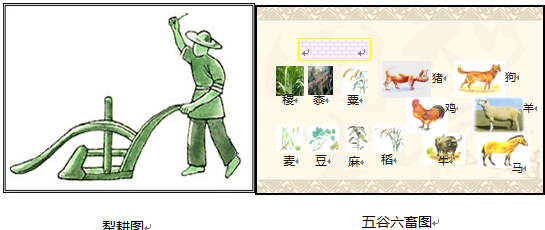

材料一 如图

材料二 (1893年有人写信给张之洞说)“方今机器之利,粤人知其益者,十之八九;两江闽浙,十之二三;河洛之北,万不得一。名卿巨公,以为是者半,以为非者亦半。”

——《汉冶萍公司》

材料三 在通商以后的上海,随着大量新事物的涌入,出现了一些新词语,如洋行、洋布、洋油、洋火、洋车等。它们日益流行,成为人们生活中的常用语。

——李长莉《晚清上海的新知识空间》

(1)根据材料一及所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点。(6分)。

(2)材料二反映了中国近代工业发展中的哪些现象?(4分)“机器之利”显而易见,为什么“名卿巨公”还“以为非者亦半”?(4分)

(3)材料三中大量带“洋”字词语的出现,说明了什么?对近代中国产生了怎样的影响?后来在百姓日常用语中逐渐消失,其原因又是什么?(8分)

⑴基本特点:种植业为主,家畜饲养业为辅的产业结构;

男耕女织,家庭为基本单位的经营方式;

精耕细作的农业生产模式。(6分)

(2)现象:近代工业地区发展不平衡;(或南北发展不平衡,或南方先进于北方)

人们对近代工业的认识不一。(4分)

原因:思想守旧,对西方近代文明存在抵触;

担心近代工业发展会威胁专制统治。(4分)

(3)说明随着西方列强的军事入侵,资本主义国家也日益扩大对中国的商品输出。(2分)

影响:外国资本主义的入侵,一方面逐渐瓦解了近代中国的自然经济,削弱了自然经济的基础。另一方面,也为近代中国民族工业的兴起提供可能性。(2分)

原因:政治上:新民主主义革命的胜利(1分),中国取得了民族独立,摆脱了帝国主义的奴役;(1分)

经济上:新中国成立后,特别是改革开放后,中国经济迅速发展。(2分)

本题考查古今中国经济的发展,主要考查学生对材料的概括和理解能力。其中第一问主要考查学生对小农经济基本特点的理解;第二问主要考查学生阅读、理解、概括史料的能力;第三问主要考查了近代西方资本主义对中国的经济侵略和新中国成立后我国经济的发展。