问题

选择题

地球“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致。关于该“空间站”说法正确的有( )

A.运行的加速度一定等于其所在高度处的重力加速度

B.运行的速度等于同步卫星运行速度的 倍

倍

C.站在地球赤道上的人观察到它自西向东运动

D.在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在其中悬浮或静止

答案

AC

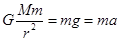

题目分析:A、根据 ,知“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度;正确

,知“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度;正确

B、根据 得:

得: ,r为轨道半径即r=h+R,“空间站”离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,那么“空间站”的轨道半径就小于同步卫星的轨道半径的十分之一,所以“空间站”运行的速度小于同步卫星运行速度的

,r为轨道半径即r=h+R,“空间站”离地高度为同步卫星离地高度的十分之一,那么“空间站”的轨道半径就小于同步卫星的轨道半径的十分之一,所以“空间站”运行的速度小于同步卫星运行速度的 倍;错误

倍;错误

C、轨道半径越大,角速度越小,同步卫星和地球自转的角速度相同,所以空间站的角速度大于地球自转的角速度,所以站在地球赤道上的人观察到空间站向东运动;正确

D、在“空间站”工作的宇航员处于完全失重状态,靠万有引力提供向心力,做圆周运动,受力不平衡;错误

故选AC

点评:空间站围绕地球做圆周运动,万有引力等于重力,处于空间站中的人、物体处于完全失重状态,靠地球的万有引力提供向心力。