问题

选择题

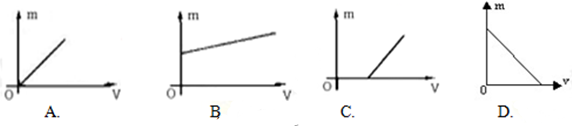

在“测定液体密度”的实验中,液体的体积(V)及液体和容器的总质量(m)可分别由量筒和天平测得.某同学通过改变液体的体积得到几组数据,画出有关图线,在下图中能正确反映液体和容器的质量跟液体的体积关系的是

答案

答案:B

题目分析:同种物质组成的物体,质量与体积成正比的。本题中研究的是液体的体积与液体和容器的总质量的关系,在实验中,由于容器有自身有质量,当液体体积为零时,容器质量不为零。在坐标图上体现出当横坐标为零时,纵坐标不为零。同种液体,体积越大,其质量也越大,所以总质量是随着液体体积的增大而增大的,故选B。