阅读下列材料:(8分)

材料一:咸丰十一年七月十八日,曾国藩在遵旨筹议 * * 衙门购买外国船炮时,再度申说了其“造炮制船”的主张,表示:“至恭亲王等奏请购买外洋船炮,则为今日救时之第一要务┅┅轮船之速,洋炮之远,在英、法则夸其所独有,在中华则震于所罕见。若能陆续购买,据为已物,在中华,则见惯而不惊,在英、法,亦渐失其所待。”

——《曾国藩全集》

材料二:1957年,苏联提出十五年赶上和超过美国,毛 * * 也提出中国用十五年左右的时间,在主要工业产品产量方面赶上英国。但总路线公布以后,一再加快赶超速度,先改为七年赶上英国,后又改为三年赶上英国。为了完成钢产量的任务,全国掀起以大炼钢铁为中心的“大跃进”运动,提出工业“以钢为纲,全面跃进“的口号,几千万人上山炼钢,小高炉遍地开花。

材料三:在中国改革开放发展的成败得失和现代化化建设成就的影响这个问题上,国外学者大致有三种看法:①中国改革是成功的,有些人甚至提出了“中国奇迹论”;②中国改革不成功,有人甚至提出了“中国崩溃论”;③中国改革取得了成功,国力提升迅速,但缺乏透明度,甚至有人提出“中国威胁论”。

结合上述材料和所学知识回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出曾国藩等洋务派开启中国近代化大门的动机是什么?为什么说洋务运动开启了中国近代化的大门?(2分)

(2)依据材料二并结合历史背景,指出当时中国现代化建设赶超英国的“大跃进”是否可行?为什么?结果如何?(3分)

(3)试以“中国奇迹论”或者驳斥“中国威胁论”的相关史实加以佐证。(3分)

(1)动机: * * 太平天国运动,抵制外国侵略,维护清朝统治。原因:洋务运动引进了机器工业,培养了一批科技人才,刺激了中国资本主义的产生和发展,从而启动了中国近代化的进程。洋务运动为民族自强作了努力,在一定程度上抑制了外国经济势力的扩展。

(2)“大跃进”运动严重脱离实际,不可行。原因:对国情认识不足,夸大了主观能动性;忽视了经济发展的客观规律。结果:导致浮夸风等“左”倾错误严重泛滥;造成国民经济比例失调;造成生态环境的极大破坏等。

(3)“中国奇迹论”:经济增长实现了持续增长,综合国力进一步提高;民生得到显著改善,人民生活总体达到了小康水平;初步建立了一个适应经济发展的市场经济体制;经济总量位居世界第二大国等。驳斥“中国威胁论”:新中国以来,实行了独立自主的和平外交政策;提出了和平共处的五项原则;十一届三中全会后改善了同美国、苏联等大国关系,密切和加强同第三世界国家的关系;20世纪80年代中国积极参加联合国和亚太经合组织的活动;2001年加入WTO在维护世界和平、促进国际经济合作等方面发挥了积极作用;中国的和平发展有利于世界和平与繁荣,中国的强盛与繁荣也造福于世界等(类似亦可)

题目分析:本题考查学生对中国近代化的认识,根据所学知识解答如下:

(1)阅读材料一的信息“为今日救时之第一要务”结合所学知识,洋务运动发动的时候,清朝面临内忧外患的局面,内有太平天国运动,外有列强的侵略,所以洋务派学习西方的目的是勤远略,剿发捻,维护清朝统治,原因:19世纪六七十年代,洋务派先以自强求富为旗号创办了一批近代军事和近代民用工业,采用机器生产,开启了中国经济和军事近代化的进程,同时,洋务运动也刺激了中国资本主义的产生和发展,促进了中国近代化的进一步发展。

(2)阅读材料二结合所学知识,1958年的大跃进是主观脱离客观,不从实际出发,脱离了客观实际,因此不可行,原因是对国情认识不足,过分夸大了人的主观能动性,忽视了客观经济规律,结果导致浮夸风和 * * 风等错误泛滥,使国民经济遭受到了巨大损失,生态平衡遭到严重破坏。

(3)根据所学知识,中国奇迹论是指中国经过改革开放,中国取得了大成绩,经济增长,国际地位提高,综合国力进一步提高;民生得到显著改善,人民生活总体达到了小康水平;初步建立了一个适应经济发展的市场经济体制;经济总量位居世界第二大国等。对中国威胁论的驳斥:新中国成立后,实行独立自主的和平外交政策,通过一些列的外交措施,很好的处理了国家与国家之间的关系,开创了外交局面的好转,十一届三中全会后改善了同美国、苏联等大国关系,密切和加强同第三世界国家的关系;20世纪80年代中国积极参加联合国和亚太经合组织的活动;2001年加入WTO在维护世界和平、促进国际经济合作等方面发挥了积极作用;中国的和平发展有利于世界和平与繁荣,中国的强盛与繁荣也造福于世界等(相似即可)

点评:本题难度较小,考察学生对历史知识的识记能力,中国的近代化经历了一个向西方学习的历程,先进的中国人向西方学习经历了器物层次-制度层次-思想文化层次的过程,由浅入深,由低到高的一个过程,最终找到了马克思主义,成立了中 * * 党,领导中国人民取得了新民主主义革命的胜利。建国以来经济上出现的错误对我们建设社会主义事业借鉴是:生产关系一定要适应生产力的发展,不能去人为的片面追求生产关系的公有化程度

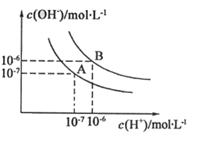

的离子积为

的离子积为 若某温度下

若某温度下 的溶解度为0.74g,设饱和溶液的密度为

的溶解度为0.74g,设饱和溶液的密度为 ,其离子积约为 。

,其离子积约为 。