打造中国经济升级版,中国经济后面故事更精彩。

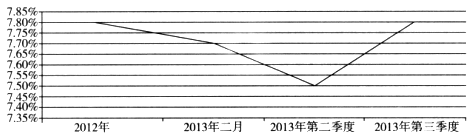

材料一 图1 我国GDP增长情况

图2 我国财政收支情况

材料二 2013年3月新一届中央政府就任以后,出台了众多改革举措。

| 改革举措(部分) | |

| 1 | 8月1日起,交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点在全国范围内推开,同时适当扩大部分现代服务业范围,将广播影视作品的制作、播映、发行等纳入试点 |

| 2 | 除法律、法规另有规定外,取消了有限责任公司最低注册资本3万元、一人有限责任公司最低注册资本10万元、股份有限公司最低注册资本500万元的注册登记限制;不再限制公司设立时股东(发起人)的首次出资比例和缴足出资的期限。公司实收资本不再作为工商登记事项 |

| 3 | 截至10月12日,国务院已取消和调整314项行政审批项目,并决定,凡公民、法人或者其他组织能够自主决定,市场竞争机制能够有效调节,行业组织或者中介机构能够自律管理的事项,政府都要退出 |

《中华人民共和国环境保护法修正案(草案)》诞生记

| 1989年12月 | 七届全国人大常委会第十一次会议通过环境保护法 |

| 1995年到 2011年 | 全国人大代表共有2474人次提出修改环境保护法的议案78件 十一届全国人大常委会将修改环境保护法列入五年立法规划论证项目 |

| 2011年1月 至9月 | 全国人大成立环境保护法修改小组,多次听取环保部等有关部门和专家的意 见,并分别赴湖南等地进行调研和召集部分全国人大代表进行研讨 |

| 2012年8月至 2013年10月 | 全国人大常委会三次审议环境保护法修正案(草案),两次在中国人大网站 上公开征求意见,共有10404人次提出14082条意见 |

(2)结合材料二,运用《经济生活》有关知识,说明上述改革措施是如何促进经济发展的。(12分)

(3)结合材料三,运用“人民代表大会制度”的有关知识,说明全国人大是如何坚持科学立法、民主立法的。(12分)

(1)经济发展水平是影响财政收入的基础性因素,财政收入是财政支出的基础,财政是履行国家职能(政府治理)的基础和重要支柱;改革促进经济的发展和财政的增长。(6分)

(2)①营业税改征增值税减轻了试点企业特别是中小企业的税负,促进了服务业的发展,促进了企业转型升级,优化产业结构,推动经济发展方式的转变,提高经济增长的质量和效益。(4分)②注册资本登记制度改革,降低创业成本,激发社会投资活力,调动社会资本力量,促进小微企业特别是创新型企业成长,带动就业,推动新兴生产力发展。(4分)③行政审批改革,充分发挥市场配置资源的决定性作用,激发市场主体发展活力和创造力。(4分)

(3)①根据经济社会和环境保护的新要求,全国人大适时启动修法,通过实地调研、广泛听取有关部门和专家意见,提高了立法的科学性。(4分)②全国人大自觉贯彻民主集中制原则,发挥人大代表在修法中的主体作用,向社会公布法律草案公开征求意见,不断拓宽公民参与立法的途径,提高了立法的民主性。(4分)③全国人大自觉贯彻依法治国基本方略,严格按照法律程序修订法律,坚持法制化和规范化的工作机制,保证了立法的科学性和民主性。(4分)

或:①全国人大自觉贯彻民主集中制原则,通过实地调研、广泛听取有关部门和专家意见网上征求意见等方式,不断拓宽公民参与立法的途径,坚持了科学立法和民主立法。(4分)②全国人大代表自觉履行职责,依法参加行使国家权力,通过提出和审议反映客观实际与人民诉求的议案,提高了立法的科学性和民主性。(4分)③全国人大严格按照法律程序修订法律,坚持法制化和规范化的工作机制,保证了立法的科学性和民主性。(4分)

题目分析:(1)该题是图表题,学生要根据表头、项目、数据等信息进行概括总结,对每一图中数据走势进行分析,指出图表及材料之间的关系。该题需要论述财政收入、财政支出、经济发展水平三者之间的关系。

(2)该题需要对材料内容准确、全面概括,明确材料中的改革措施有哪些,并根据所学知识分析其意义。营改增、取消最低资本注册限额、行政审批改革,学生要对以上三个方面的改革指出其意义。

(3)本题原理指向性明确,范围固定,学生必须对这部分内容熟练掌握和理解才能灵活运用。该题的主体限定在全国人大上,全国人大坚持科学立法、民主立法的表现可借鉴党的执政方式相关内容,注意与材料内容加以联系。