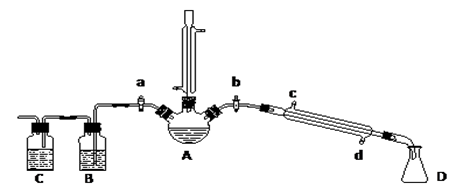

某兴趣小组在实验室用加热乙醇、浓H2SO4、溴化钠和少量水的混合物来制备溴乙烷,检验反应的部分副产物,并探究溴乙烷的性质。

(一)溴乙烷的制备及产物的检验:设计了如上图装置,其中夹持仪器、加热仪器及冷却水管没有画出。请根据实验步骤,回答下列问题:

(1)竖直冷凝管冷凝水流向 口进 口出,竖直冷凝管冷凝的作用

(2)制备操作中,加入的少量的水,其目的是 ;(填字母)

a.减少副产物烯和醚的生成 b.减少Br2的生成

c.减少HBr的挥发 d.水是反应的催化剂

(3)该实验装置中 装置可防止倒吸,中学化学实验中 用此方法防止倒吸。

(4)理论上,上述反应的副产物还可能有:乙醚(CH3CH2-O-CH2CH3)、乙烯、溴化氢等:检验副产物中是否含有溴化氢:熄灭酒精灯,在竖直冷凝管上方塞上塞子、打开a,利用余热继续反应直至冷却,通过B、C装置检验。B、C中应盛放的试剂分别是 、 。

(5)欲除去溴乙烷中的少量杂质Br2,下列物质中最适合的是 。(填字母)

a.NaI b.NaOH c.NaHSO3 d.KCl

(二)溴乙烷性质的探究:

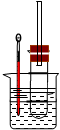

用如图实验装置(铁架台、酒精灯略) 验证溴乙烷的性质:

Ⅰ:在试管中加入10 mL6mol/L NaOH溶液和2 mL 溴乙烷,振荡。

II:将试管如图固定后,水浴加热。

(6)观察到___________现象时,表明溴乙烷与NaOH溶液已完全反应。

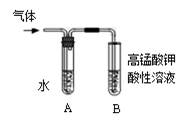

(7)为证明溴乙烷在NaOH乙醇溶液中发生的是消去反应,将生成的气体通入 如图装置。A试管中的水的作用是 ,若无A试管,B试管中的试剂应为 。

(一)(1)下 上(2分)冷凝回流(1分)

(2)abc(3分)

(3)C (1分) 乙酸乙酯制备(1分)

(4)苯(或四氯化碳等有机溶剂)(1分)

硝酸银或石蕊试液(答出一种即可)(1分)

(5)c (2分)

(二)(6)液体不分层(1分)

(7)吸收乙醇 (1分),溴水(其他合理答案也可给分)(1分)

题目分析:(一)(1)竖直冷凝管冷凝水应当自冷凝管下管口流入,从上管口流出;这样冷却效果好,也方便将冷凝管里的水充满,蒸汽的流向是自下而上的,在蒸汽上升的过程中逐渐冷却,冷凝成水珠后便会回流,所以竖直冷凝管冷凝的作用是冷凝回流。

(2)反应中加入少量的水,防止反应进行时发生大量的泡沫,减少副产物乙醚的生成和避免HBr的挥发,故abc正确。

(3)C装置导管在液面上方,没有插入水中,可防止倒吸,实验室制乙酸乙酯的装置与此类似。

(4)检验溴化氢,可用硝酸银溶液或石蕊溶液检验,但先要除去混有的有机物,所以,将混合物通过有机溶剂,再通入硝酸银溶液或石蕊溶液,故答案为:苯(或四氯化碳等有机溶剂); 硝酸银或石蕊试液(答出一种即可);

(5)a.除去溴乙烷中的少量杂质Br2,加NaI会引入碘单质杂质,错误;

b.加氢氧化钠会引起溴乙烷水解,错误;

c.加亚硫酸氢钠只与溴反应不与溴乙烷反应,正确;

d.加氯化钾都不反应,错误;

故选c。

(二)(6)因为溴乙烷与氢氧化钠溶液不相溶,会出现分层,故液体不分层时,说明溴乙烷反应较完全,故答案为:液体不分层;

(7)溴乙烷在NaOH乙醇溶液中反应,生成的气体混有乙醇蒸汽,所以将混合气体先通过水可除去乙醇;若无A试管,B试管中装高锰酸钾溶液,混合气体中的乙醇也可以使高锰酸钾褪色,故高锰酸钾要改为溴水,乙醇不与溴水反应,故答案为:吸收乙醇;溴水.。