阅读下面一首诗,回答问题

饮酒 陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。

仔细阅读“采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。”回答下列问题:

(1) 前二句诗刻画了诗人自己的形象,请你说一说这是一个怎样的形象。“采菊”这一动作中包含着诗人怎样的志趣?

(2) 把“悠然见南山”的“见”字改这“看”“望”等字,表达效果是不是一样?这什么作者要这样写?

(3)联系以前学过的知识,说说后二句景物描写的含义。这种描写与前二句的人物描写有什么联系?

(1)写一个悠闲自得的诗人形象。“采菊”的动作不是一般人的动作,它包含着诗人超俗尘世,热爱自然的情趣。

(2)“见”是无意中看见,如熟友想见,把人和物融为一体。“看”或“望”好像是有意地远看,使人和物拉开一段距离。效果不一样。

(3)表面上是写太阳下山了,倦鸟也知道还家,实质上是劝告人们不要奔波于龌龊的官场之中,要返回到这美好宁静的大自然的怀抱。

(1) 本题考查学生对于诗歌形象的理解。诗歌中的形象包括:景象和物象和人物形象,其中人物形象又包括诗歌中的人物形象和抒情主人公。一般的,考查景象的题目以情景关系、描绘(描摹)了什么景象(画面、意境)为主;考物象的题目以咏物诗和题画诗中的各种具有人的某些精神特质的物体为主;考人物的以考抒情主人公为主。鉴赏人物形象应以人物(肖像、行动、语言、神态、心理)、环境(自然环境、社会环境)、情节为依据,以所写人物的身份、性格、思想感情,以及作者对所写人物的态度为角度进行。举例:

南邻 杜甫

锦里先生乌角巾,园收芋粟未全贫。惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。

秋水才深四五尺,野航恰受两三人。白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。

问题:诗中的锦里先生是一个什么样的人?

答案:锦里先生是一位头戴“乌角巾”的清寒隐士。虽有“园收芋粟”,境况却不富裕。家中的儿童习惯于笑语迎客,可见他虽耿介却不孤僻,是个安贫乐道之士。他家的庭院台阶上啄食的鸟雀,因平日无人惊扰,见人来也不惊飞,可见他平日生活的和谐、宁静。锦里行者居家在环境清幽的江村,很满足于朴素的田园生活,客人来访,主人殷勤接待,客人尽日淹留,直至相送于月下,可见主人的诚恳和热情。

我们把这些信息连起来:锦里先生是一位头戴“乌角巾”的清寒隐士,他境况虽不富裕,但是安贫乐道,为人热情,生活宁静,生活朴素,与人友好。

本道题,开头两句可以看出,作者自己把屋子建在喧闹的人群聚居区,但是他的内心却一点也不喧闹。可见诗人悠闲自得,内心宁静。古人说,小隐隐于山,大隐隐于市,此之谓也。连起来,诗人是一个悠闲自得、内心宁静的真隐士。菊花在中国古代是高逸、清雅的代名词,诗人举手采菊,显然是表明作者高雅的追求,折射出他超凡脱俗的精神世界和热爱自然的心性。

(2)“见”和“悠然”历来为诗家激赏,其原因是,采菊东篱,在闲适与宁静中偶然抬起头见到南山,人与自然的和谐交融,达到了王国维所说的“不知何者为我,何者为物”的无我之境。这种自然、平和和超逸的境界,犹如千年陈酒,能让人品味出无限韵味,人们从中获得的文化快感涌动于心底千余年,这是中国文化人生存意义上的美学观,一种生存哲学。 “采菊东篱下,悠然见南山”是妙手偶得之笔,是在不经意中道出的“绝妙好辞”,可谓浑然天成,不工而工。用王国维的话来说就是“不知何者为我,何者为物”,达到了物我合一的化境。

(3)诗歌贵在风流而又蕴藉无限,诗歌表现的是诗人对凡尘俗世的厌倦,对美好自然的喜爱,对宁静生活的渴望。这首诗有10句,可分作3段读。前4句为一段,是说明他为什么会如此:因为“心远地自偏”。非境之静,乃心静耳。中4句写这个静,这两句便在其中。末二句补了一下,说“此中有真意,欲辩已忘言”。无异是通篇的点睛之笔;显然这里的“悠然”并非什么也没有想,而是有“真意”的。诗歌最后写山气之佳,实为警醒世人莫念功名,而飞鸟倦归则再次点醒世人,鸟尚有倦飞之时,人何必汲汲于名利。后两句说此中真意已然忘却,实是忘机之心,不辩而明。正与诗歌开头的那个真隐士形象吻合。,

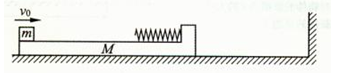

的初速度,使之向右运动,在木板与木块向右运动过程中,当木板和

的初速度,使之向右运动,在木板与木块向右运动过程中,当木板和 木块达到共速时,木板恰与墙壁相碰,碰撞过程时间极短,木板速度的方向改变,大小不变,最后木块恰好在木板的左端与木板相对静止。求:

木块达到共速时,木板恰与墙壁相碰,碰撞过程时间极短,木板速度的方向改变,大小不变,最后木块恰好在木板的左端与木板相对静止。求:

;

; ;

;