(20分)材料一 资料显示,目前北京水资源人均占有量在世界各国首都中排名百位之后,每年缺水均在4亿立方米左右。据报道,北京三年后将喝上经淡化的渤海水。受海水淡化技术等因素的影响,淡化海水的价格一直备受关注。

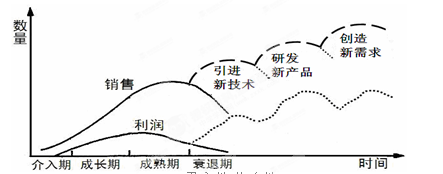

材料二 创新是民族和国家进步发展的不竭动力,当前我国已步入创新驱动发展的新阶段。产品和企业在市场经济中都有自己的生命周期。典型的产品生命周期如下图中实线所示,它常常也成为一个普通企业的生命周期,而创新驱动型企业的生命周期可以表现为下图中的虚线。

(1)结合材料一,运用《经济生活》相关知识,请你预测淡化海水价格可能的走势并说明其理由。(7分)

(2)结合材料二,指出企业创新的内外驱动力(4分),运用《经济生活》相关知识,结合图分析企业创新对个人消费和国民经济发展的影响。(9分)

(1)走势:先高后低.(1分)

理由:①商品的价值量是由生产商品所耗费的社会必要劳动时间决定,价格以价值为基础.受海水淡化技术等因素的影晌,淡化海水初期所耗费的劳动时间较多,成本较高,价格就高.(3分)

②单位商品的价值量与生产该商品的社会劳动生产率成反比,淡化海水价格会随着技术的进步,劳动生产率的提高而逐渐降低。(3分)(其他言之有理,可酌情给分)

(2)营利是企业创新的内在动力;(2分)市场竞争等外部环境是企业创新的外部驱动力。(2分)

影响:①生产决定消费,新产品研发能满足消费需求,提高消费水平,改善消费结构(3分)。

②消费引导生产,创造新需求能带动新产业,增加新就业。(3分)

③科技是第一生产力,引进新技术能提高经济增长的质量和效益,促进可持续发展。(3分)

题目分析:(1)本小题有两问。第一问预测淡化海水价格可能的走势。一般水平价格先高后低;第二问要说明先高后低的理由。主要运用影响价格的因素去回答。商品的价格由价值决定,并受供求影响。淡化海水价格主要由价值决定,与供求关系不大。商品的价值量是由生产商品所耗费的社会必要劳动时间决定。单位商品的价值量与生产该商品的社会劳动生产率成反比,淡化海水价格会随着技术的进步,劳动生产率的提高而逐渐降低。

(2)本小题也有两问。第一问要指出企业创新的内外驱动力。实际要回答企业创新的内部原因和外部原因。企业是以营利为目的的经济组织。企业要获得最大利润就必须进行创新,因此企业创新的内在动力是营利。同时,市场存在激烈的竞争,企业要在竞争中立于不败之地也必须增强创新能力。因此市场竞争等外部环境是企业创新的外部驱动力;第二问要分析企业创新对个人消费和国民经济发展的影响。企业创新对个人消费的影响主要是提高消费水平,改善消费结构,扩大就业。因为生产决定消费,新产品研发能满足消费需求。企业创新对国民经济发展的影响主要是带动新产业,提高经济增长的质量和效益,促进可持续发展。这是因为科技是第一生产力,创新可以驱动经济的发展。