材料一:十二五规划提出“要让人民生活的更加幸福,更有尊严。”如何让人民生活幸福起来,成为2011年两会代表委员们热议的话题,“幸福感”一词成了出现频率很高的两会热词。全国两会开幕前四天,温 * * * * 与网友在线交流,回答的第一个问题是“幸福的标准是什么?”“让人们生活得舒心、安心、放心,对未来有信心。”温 * * 将幸福归纳为“四心”。

材料二:在今年召开的地方两会上,“幸福”成为各地政府工作报告中的高频词。政府不能决定幸福程度,但能够创造环境。广东提出“把保障和改善民生作为建设幸福广东的出发点和落脚点”。杭州则力争最具幸福感城市,为丰富市民文化生活,大多数公共文化场所已陆续免费开放。

材料三:全国人大常委吴晓灵说“幸福是一种感觉,幸福是一种满足。一个人的幸福感,主要来自于其所处的生存状况、生活质量、价值观念、教育程度、民主权利、参与机会、个性特征、人际关系和未来预期等。每个人的幸福感都不是一成不变的。上个世纪50年代,人们对幸福的憧憬是”楼上楼下,电灯电话“;70年代,是自行车、缝纫机、电风扇和收音机”三转一响“;80年代,最理想的目标是当上”万元户“;到了现在,人们不仅希望有房有车,而且要有尊严等。”

(1)结合材料一,运用经济生活知识说明人们怎样才能增强 * * 对幸福提出的“四心”感受。

____________________________________________________________________________________________________________________

(2)结合材料二,运用政治生活分析各地政府为人们幸福创造环境的原因。

____________________________________________________________________________________________________________________

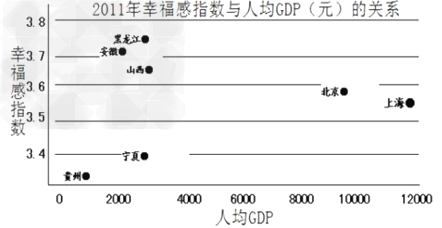

(3)运用历史唯物主义知识分析材料三及图表体现了哪些哲学道理。

____________________________________________________________________________________________________________________

(1)①在经济发展的同时,加大收入调节力度,促进社会公平,着力提高低收入者的收入,提高生活质量,扩大中等收入者的比重,缩小城乡、地区收入差距;增加财政基础设施建设,改善居民生活环境。给分让人民生活舒心。②加强宏观调控,加快社会保障房建设,调控房价,努力实现居者有其屋;完善养老、医疗、失业等社会保险制度,使人民生活安心。③完善社会保障体系,提高社会保障水平;稳定物价,保障人民实际收益,提高消费水平、完善消费结构;加强国家宏观调控,运用经济、法律和行政手段维护良好市场秩序,打击假冒伪劣产品维护消费者合法权益。使人民生活放心。④实行积极的就业政策,扩大就业渠道,保障劳动者平等就业和选择职业的权利。就业不仅是劳动者获得收入的主要来源,也是实现人生价值的基础。使人民生活有信心。

(2)①政府是国家的行政机关,要切实履行好经济、文化、公共服务等职能,为人民幸福创造更好的环境。②政府是人民利益的捍卫者和执行者,要坚持对人民负责的原则。③有利于政府转变其职能,建设服务型政府,提高服务效率,坚持依法行政,为人民创造更好的幸福环境。

(3)①社会存在决定社会意识,社会意识是对社会存在的反映,社会存在的变化决定社会意识随之而变化。人们的幸福感主要来自人们所处的生活状况,生活质量等等并且随着时代的不同幸福感的内容也相应变化着体现了这一点。②社会意识具有相对独立性,与经济发展不一定同步,如图,北京、上海、天津等城市虽然人均GDP位居前列但是幸福指数受其他因素影响并不高。③物质资料生产方式是社会存在中最重要的,幸福指数与人均GDP关系密切。图中贵州、宁夏与北京、天津等幸福指数差别较大。