(6分)小强用光具座、凸透镜、蜡烛、光屏等器材探究凸透镜成实像的规律。

(1)将蜡烛、凸透镜、光屏依次摆放在光具座上,点燃蜡烛后,发现无论怎样移动光屏都找不到烛焰的像,其原因可能是

A.烛焰、光屏的中心不在凸透镜的主光轴上

B.物距小于凸透镜的一倍焦距

C.蜡烛在凸透镜的两倍焦距处

D.蜡烛在凸透镜的焦点上(2)探究时,小强依次改变蜡烛的位置,移动光屏找到清晰的像,记录了下表所示的数据。

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 物距/cm | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |

| 像距/cm | 12.5 | 13.3 | 14 | 15 | 16.7 | 20 | 30 |

由上表可知,凸透镜的焦距是________cm。第3次实验中,在光屏上可得到 像。实验进行一段时间后蜡烛变短了,要使蜡烛的像仍在光屏中心,应将光屏向 移动。

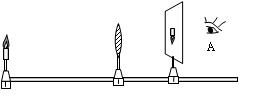

(3)如图所示,当光屏上出现烛焰清晰的像时,如果去掉光屏,眼睛在A 处_______(选填“能”或“不能”) 看到这个像。

(1)ABD (2) 10 倒立缩小的实 上 (3)能

题目分析:(1)在探究凸透镜成像规律的实验中,要想在光屏上得到清晰的像(即成实像),烛焰、凸透镜、光屏的中心应在同一高度,且物体应在一倍焦距以外,故正确选项是ABD。(2)凸透镜成像的规律是:u>2f时,成倒立的、缩小的实像,应用为照相机,f<v<2f;u=2f时,成倒立的、等大的实像,v=2f;2f>u>f时,成倒立的、放大的实像,应用为投影仪, v>2f;u<f时,成正立的、放大的虚像,物像同侧,应用为放大镜。由表中数据知:u=v=2f=20cm,焦距f=10cm;第3次实验中,u>2f时,成倒立的、缩小的实像;由于所成的是倒立的实像,实验进行一段时间后蜡烛变短了,所成的像的位置上移,要使蜡烛的像仍在光屏中心,应将光屏向上移动。(3)由图知所成的是实像,能呈现在光屏上,故眼睛在A处能看到这个像。

溶液100 mL。

溶液100 mL。 ______

______