(20分)阅读下列材料:

材料一 甲午战争后,通商口岸特别是内地通商口岸大量增设,为外国资本打开了倾销工业品的新市场和掠夺农产品与土特产品的新区域。轮船和铁路运输发展,形成新的交通运输网,缩短了内地农村到通商口岸的运输距离和时间,降低了运输费用。新式工业发展以及科学技术的发展,使大豆、桐油、芝麻等农产品的工业用途和销售市场扩大。

材料二 (见下图)

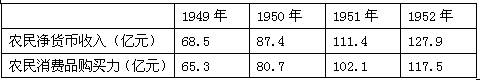

材料三 新中国建立初期农民货币收入和消费品购买力增长情况

建国初期,随着土地改革的进行,人民政府将疏通工农产品流通渠道、开展城乡物资交流作为恢复国民经济的基本措施。打开农村土特产品销路以疏通流通渠道。

同时,收集农村对工业品的需求信息,带工业品下乡,打开工业品的农村市场。由此促进了农副业的发展,城市工商业由此获得了原料和销路。这对刺激工商业恢复、增加财政收入起到了非常重要的作用。

(1)根据材料一,概括促使19世纪末中国农业生产发生变化的因素,(3分)并说明上述变化对中国社会经济产生的影响。(2分)

(2)比较材料二所反映的中 * * 党实行的土地政策的异同,(6分)分析产生这种不同的主要原因。(2分)

(3)结合材料三和所学知识,分析建国初期农民购买力增强的原因及其对当时国家经济建设的意义。(7分)

(1)原因:通商口岸的增设;交通运输的发展;新式工业和科技的发展。(3分)

影响:加速了自然经济的解体;促进了农业生产的商品化。(2分)

(2)相同:保护农民利益。(2分)

不同:抗日战争时期实行的减租减息政策,土地所有权仍归地主,减轻地主的封建剥削。(2分)解放战争时期开展的土地改革,废除地主土地所有权,平均分配土地(或土地归农民所有)(2分)。

主要原因:社会主要矛盾从中日民族矛盾为主转变为国内阶级矛盾为主。减租减息政策是为了维护抗日民族统一战线;土地改革是为了满足农民的土地要求,消灭封建剥削制度。(2分)

(3)原因:土地改革的进行;(1分)政府引导农民开展互助合作运动,兴修水利,发展生产;(2分)政府疏通农产品的销售渠道,使得农民的货币收入增加。(2分)

意义:有利于国民经济的恢复;(1分)为工业化发展提供市场和原料。(1分)