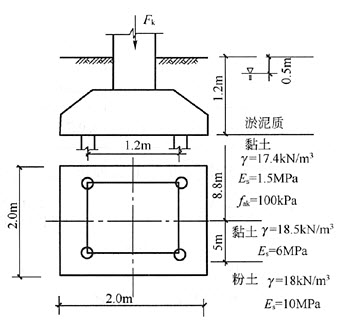

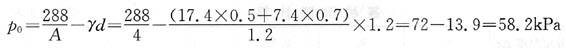

某多层住宅框架结构,采用独立基础,作用柱顶荷效应标准组合Fk=320kN,准永久组合F=288kN,基础埋深1.2m基础b×l=2×2=4m2,土层分布为:0~10m为淤泥质黏土,γ=17.4 kN/m3,Es=1.5MPa,fak=100kPa;10m~15m为黏土,γ=18.5kN/m3,Es=6MPa;15m以下为黏土,γ=18kN/m3,Es=10MPa。为减小基础沉降,基础下疏布摩擦桩,桩径0.2m,桩长9.0m,C20混凝土,单桩承载力特征值Ra=60kN,地下水位地面下0.5m,试设计该基础,并比较不设疏桩和设疏桩基础中点沉降量。

参考答案:

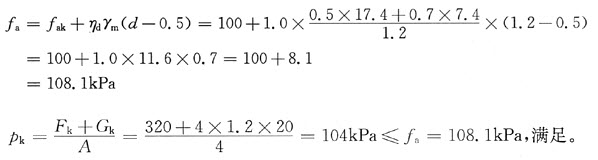

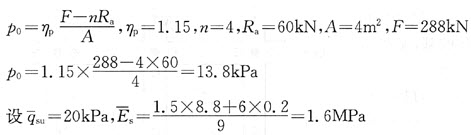

经深宽修正后地基承载力特征值

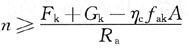

设桩间距为1.2m,疏桩数量为 。

。

Bc/l=2/9=0.22≤0.4,sa/d=1.2/0.2=6,查《建筑桩基技术规范》(JCJ 94—2008)知ηc=0.35。

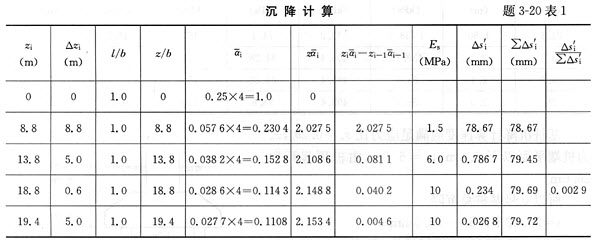

不设疏桩,基础中心点沉降计算如题3-20表1所示。

由计算沉降深度向上取厚度△z=0.6m

不设疏桩时基础中点沉降为

s=ψs×79.72=1.16×79.72=92.5mm

设置疏桩时基础中点沉降为

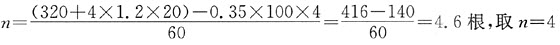

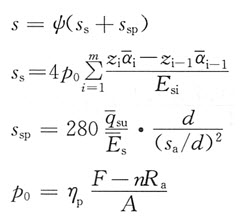

式中:s——桩基中心点沉降量;

ψ——沉降计算经验系数,无当地经验时,可取1.0;

Ss——由承台底地基土附加压力作用下产生的中点沉降;

Ssp——由桩土相互作用产生的中点沉降;

p0——按荷载效应准永久值组合计算的假想天然地基平均附加压力(kPa);

Esi——基底以下第i层土的压缩模量,应取自重压力至自重压力与附加压力段的模量值;

m——地基沉降计算深度范围的土层数,沉降计算深度按σz=0.1σc确定;

——桩身范围内按厚度加权的平均桩侧极限摩阻力、平均压缩模量;

——桩身范围内按厚度加权的平均桩侧极限摩阻力、平均压缩模量;

Sa/d——等效距径比;

zi,zi-1——基底至第i层、第i-1层土底面的距离;

——基底至第i层、第i-1层土层底范围内的角点平均附加压力系数,根据承台等效面积的计算分块矩形长宽比a/b及深宽比zi/b=2zi/Bc,其中承台等效宽度Bc= ,B、L为建筑物基础外缘平面的宽度和长度;

,B、L为建筑物基础外缘平面的宽度和长度;

F——荷载效应准永久值组合下,作用于基底的总附加荷载(kN);

ηp——基桩刺入变形影响系数,按桩端持力层土质确定,砂土为1.0,粉土为1.15,黏性土为1.30。

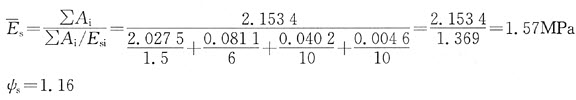

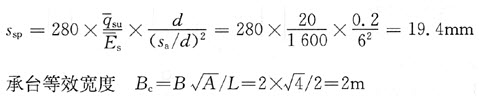

Sa/d=1.2/0.2=6,由桩土相互作用产生的中点沉降

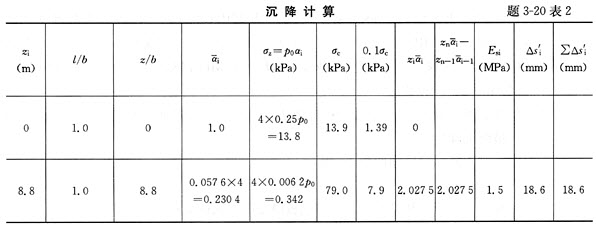

由承台底地基土附加压力作用下产生的中点沉降计算如题3-20表2。

继上表

根据σz=0.1σc确定计算深度zn=8.8m

承台中点沉降s=ψ(S0+Ssp)=1.0×(18.6+19.4)=38mm

所以通过设置减沉复合疏桩基础比未设置疏桩比较,承台中点沉降减小2.4倍。