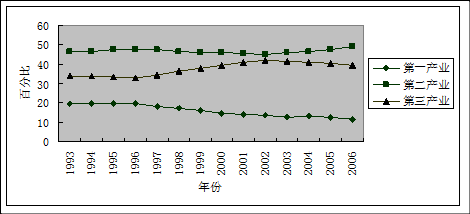

材料一:我国三大产业增加值占GDP的百分比

注:据世界银行统计,发达国家第三产业产值占GDP比重一般在60%以上,中等收入国家平均在50%左右。

材料二:我国西部某县为促进当地经济发展,把工作重心放在招商引资建科技工业园上,但最终收效甚微。该县政府通过反思和调研,决定调整思路。他们制定发展规划,加强科技投入和信息服务,关闭了高耗能、高污染的小煤窑和小水泥厂等,根据本县土壤、气候和资源等特点,引导企业和农民发展市场前景广阔的中草药加工和优质苹果种植,并推进产业化经营,形成优势产业链;充分利用本县奇特的自然景观,发展旅游业;改善投资环境,结合本地资源优势,确定新的招商项目。该县经济出现了良好的发展势头。

(1)材料一反映了什么经济现象?(6分)

(2)我国产业结构调整的基本方向是什么?(4分)

(3)结合所学经济常识,并根据该县的成功经验,谈谈西部地区应怎样进行产业结构调整?(10分)

(1)材料一反映我国第三产业比重有所增长,第一产业比重有所下降,但增减幅度不大。(2分)总体来说,我国产业结构中,第二产业占GDP比重大,第三产业占GDP比重小,低于发达国家和中等收入国家。(2分)说明我国产业结构不合理,需要调整优化。(2分)

(2)加强农业基础地位,提高工业技术水平,加速发展服务业,使经济增长主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。(4分)

(3)①依靠科技进步,(1分)面向市场组织生产,(1分)从当地资源特点和自身优势出发,发展有市场前景的特色经济和优势产业。(2分)

②调整和优化农业结构,(1分)实行产业化经营。(1分)

③走新型工业化道路,加快工业调整。(2分)

④积极发展第三产业。(2分)

题目分析:该题第一问是图表题,依据图表中的内容概述图表反映的经济现象,学生可以根据表头、数据、小注总结。该图反映的是我国三大产业占GDP的比重,具体分析比重大小,根据数据的变化可以看出,三大产业比重有所增长,结合小注内容可以看出我国和发达国家的差距较大,这些都反映了一个隐含的信息,即我国产业结构不合理,需要调整优化。第二问,我国产业结构调整的基本方向,学生要结合促进国民经济又好又快发展的措施中提到的内容回答,经济增长由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。第三问怎样进行产业结构调整,要注意和材料内容紧密联系,根据该县政府的做法提取其经济依据。“加强科技投入和信息服务”,依靠科技进步发展;“引导企业和农民发展市场前景广阔的产业”,面向市场组织生产;“推进产业化经营,形成优势产业链”,调整和优化产业结构,实行产业化经营;“关闭了高耗能、高污染的小煤窑和小水泥厂”,走新型工业化道路,加快工业调整;“发展旅游业”,积极发展第三产业。

点评:该题围绕我国产业结构调整,从不同的角度和方式考查学生对这一内容的理解和运用。图表题的解题思路学生要熟练掌握和运用,对其中显现的经济信息和隐含的经济信息都有准确解读,对学生的能力有一定要求和体现。最后一问要结合材料内容加以概述和总结,能够根据对材料的解读提取所学的基本内容。对学生的能力要求较高,难度较大。