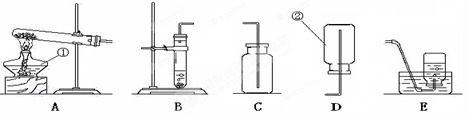

下列所示装置图是实验室制取气体的常用装置。请回答:

⑴写出图中标号为①~②的仪器名称:① ;② 。

⑵小捷用上图中的B、C装置,制取并收集一种我们现在已学过的常见气体。小捷所制取的气体可能是 。

①请写出制取该气体的化学式表达式 。

②检查装置的气密性:先将B装置的导管浸入水中,然后用手握住试管外壁,观察到导管口 (填“有”或“没有”)气泡冒出,表明B装置不会漏气。

③如何检验C中收集到的气体?请写出有关的操作和现象。

。

⑶氨气(NH3)在常温下是一种无色、有刺激性气味、密度比空气小、极易溶于水的气体。实验室常用氯化铵(NH4Cl)和氢氧化钙的固体混合物加热制取氨气,同时还生成氯化钙和水。根据上述信息回答下列问题:

①氨气具有的物理性质有 。(至少写两点)

②根据上面所给的装置图,制取并收集氨气应选择 和 (填字母序号)

③写出实验室制取氨气的化学式表达式 。

⑷小亮同学用A、E装置制取并收集氧气。

请写出在A装置中高锰酸钾分解的化学式表达式 。

实验结束后,洗涤试管时发现试管底部破裂,请分析造成这一后果的可能原因:

(写出一点即可)。

⑴①酒精灯 ② 集气瓶

⑵CO2(或O2)

①CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2(或H2O2 H2O + O2)

H2O + O2)

②有 ③将澄清石灰水倒入集气瓶中,若石灰水变浑浊,则原气体为二氧化碳。(或将带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,则原气体为氧气)

⑶①常温下是一种无色、有刺激性气味、密度比空气小、极易溶于水的气体(合理答案均可给分)

②A;D

③Ca(OH)2 + NH4Cl → CaCl2 + H2O + NH3

⑷ KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2;

K2MnO4 + MnO2 + O2;

试管底接触到灯芯(或没有预热、加热时试管口未略向下倾斜、加热时试管外壁有水、反应结束后未先将导管移出水面再熄灭酒精灯、未等试管冷却到至室温就洗涤试管等合理答案均可给分)

题目分析:1、题中标号为①~②的仪器名称:酒精灯、集气瓶;

2、用上图中的B、C装置,可以制取并收集二氧化碳或者氧气;制取二氧化碳的化学反应表达式为:CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2;制取氧气的化学反应表达式为:H2O2 H2O + O2;

H2O + O2;

3、检查B装置的气密性,应先将B装置的导管浸入水中,然后用手握住试管外壁,观察到导管口有气泡冒出,则表明B装置不会漏气;

4、若小捷制取的气体是二氧化碳,则检验二氧化碳应用澄清石灰水。将澄清石灰水倒入集气瓶中,若石灰水变浑浊,则原气体为二氧化碳;若小捷制取的气体是氧气,则用带火星的木条检验。即:将带火星的木条伸入集气瓶中,若木条复燃,则原气体为氧气;

5、由题中信息可知:氨气的物理性质有:常温下是一种无色、有刺激性气味、密度比空气小、极易溶于水的气体;

6、实验室是加热氯化铵和氢氧化钙来制取氨气的,是加热固体制取气体的类型,故制取氨气的装置应选择并收集氨气应选择A装置;而氨气密度比空气小、极易溶于水,故收集方法应选用向上排空气法,因此,收集氨气的装置应选D装置;

7、实验室制取氨气的化学式表达式为:Ca(OH)2 + NH4Cl → CaCl2 + H2O + NH3;

8、 实验结束后,洗涤试管时发现试管底部破裂,其可能原因是:(1)试管底接触到灯芯;(2)没有预热;(3)加热时试管口未略向下倾斜;(4)加热时试管外壁有水;(5)反应结束后未先将导管移出水面再熄灭酒精灯;(6)未等试管冷却到至室温就洗涤试管等。(合理答案均可给分)

点评:本题综合性较强,考查的知识点较多,难度较大。